Panique bourgeoise contre une supérette : leur reprendre la ville

Quelques jours après les annonces criminelles du gouvernement Bayrou, nous avons eu le privilège d’assister au tout dernier caprice de la bourgeoisie du VIe arrondissement de Paris : le lancement d’une pétition visant à faire annuler l’installation d’une supérette Carrefour City. Une protestation au soutien explicite du groupe Carrefour à l’armée israélienne ? Que nenni. Si l’information en soi peut sembler anodine, elle dit pourtant beaucoup – à elle seule – du mode de vie et des logiques séparatistes qui structurent la bourgeoisie parisienne depuis des siècles. Piqûre de rappel.

Le nouveau caprice séparatiste de la bourgeoisie parisienne

Effectivement, un article du Monde nous a appris il y a quelques jours qu’environ 3 000 personnes, habitant pour la plupart d’entre elles dans le VIe arrondissement – vers le jardin du Luxembourg – ont signé une pétition visant à faire annuler l’installation d’un Carrefour City au niveau de la rue Vavin. Une partie des signataires a été rendue publique, parmi lesquels figurent notamment :

- Les éditocrates Denis Olivennes – entre autres choses créateur du magazine Franc-Tireur et directeur de la nouvelle chaîne de Kretinsky T18 – et Alain Finkielkraut – entre autres choses invité en permanence sur les plateaux télé pour déverser ses propos racistes

- Les artistes Alain Souchon ou Catherine Frot

- L’ex-journaliste économique Bruno Segré, l’initiateur de la pétition

On apprend également que Céline Hervieu, députée de la circonscription (élue PS-NFP), s’est positionnée contre l’implantation de la supérette. Une opposition qu’elle justifie en ces termes : « Dans le VIe, on est différent, on a envie de garder nos spécificités, l’aspect culturel de Montparnasse, l’accès au beau, une qualité de vie… Ne pas être dans cette marche forcée. » Mais de quelle « marche forcée » s’agit-il exactement ?

Réputée pour être très conciliante avec le quinquennat Hollande – l’un des plus performants en termes de régression sociale -, la députée chantait, au lendemain de son élection, les louanges de la bourgeoisie de gauche. Celle qui oublie d’être de gauche, mais certainement pas d’être bourgeoise. On peut d’ailleurs le confirmer par une brève sociologie électorale : dans le VIe arrondissement, Macron a réuni pratiquement la moitié des voix des inscrits (47,6%) au premier tour de la présidentielle 2022. Certainement une “marche forcée” vers le macronisme, donc.

« À 20 000 € le m², on n’a pas envie d’avoir la racaille en bas de chez soi. »

Globalement, les raisons ayant expliqué les milliers de signatures à cette pétition sont toutes plus pathétiques les unes que les autres. Ainsi de l’un des signataires, ayant souhaité rester anonyme : “Les livraisons de Carrefour à 6 heures du matin, ça va être insupportable (ce qu’ils peuvent être pénibles, ces travailleurs précaires !). C’est un quartier résidentiel, pas un quartier ouvrier. Il faut tenir compte du biotope.” Du “biotope”, donc, ou comment recourir à une inquiétante naturalisation des rapports sociaux, où chaque population aurait sa place “naturelle”, à distance les unes des autres.

Et lorsque ce discours aux relents fascistes cède le pas, c’est souvent pour laisser place à un racisme totalement décomplexé. Ainsi ce propos, relevé dans les échanges autour de la pétition : « À 20 000 € le m², on n’a pas envie d’avoir la racaille en bas de chez soi. » Reste à savoir de qui on parle exactement. De celles et ceux qui feront leurs courses au Carrefour City ? Ou bien des figures installées du quartier, telles que Denis Olivennes — plusieurs fois mis en cause pour travail dissimulé et licenciement abusif — ou Alain Finkielkraut, prompt à défendre sur les plateaux médiatiques des auteurs accusés de violences sexuelles et de pédocriminalité ?

Le séparatisme de la bourgeoisie reste l’une de leurs stratégies de classe les plus rôdées : se mettre à l’abri des conséquences d’un monde qu’ils contribuent à dérégler, tout en conservant le pouvoir d’en dicter les règles.

La bourgeoisie ne se gêne pourtant pas pour gentrifier chaque m² qu’elle croise

Derrière les arguments esthétiques ou “qualitatifs”, c’est une dynamique d’exclusion sociale qui s’exprime, souvent de manière feutrée, parfois sans détour. La défense d’un prétendu “art de vivre” ou d’une “spécificité culturelle locale” sert régulièrement de paravent aux mécanismes de ségrégation spatiale : on redessine la ville pour la rendre conforme aux goûts, aux besoins et aux intérêts d’une minorité aisée, quitte à transformer l’espace urbain en un lieu filtré, surveillé, sécurisé, marchandisé — et totalement inhospitalier pour les autres.

Ce processus, loin de se limiter aux grandes métropoles, touche aussi les petites villes, et même certaines zones rurales où la pression foncière et la spéculation immobilière provoquent une hausse brutale des prix et une raréfaction du logement accessible. Partout, le même récit se répète : la ville devient un produit, le quartier une marque, et l’espace public un bien privé.

Aussi la pétition contre le Carrefour City, d’un ridicule frôlant le malaise, n’est évidemment pas un cas isolé. Elle s’inscrit dans un processus plus large et bien documenté : celui de la gentrification urbaine et de l’éviction progressive — mais méthodique — des classes populaires hors des centres-villes.

La défense d’un prétendu “art de vivre” ou d’une “spécificité culturelle locale” sert régulièrement de paravent aux mécanismes de ségrégation spatiale : on redessine la ville pour la rendre conforme aux goûts, aux besoins et aux intérêts d’une minorité aisée.

Car cette gentrification n’est pas un phénomène récent. Dès le XIXᵉ siècle, sous l’impulsion de figures politiques bien connues comme Adolphe Thiers — responsable de la répression sanglante de la Commune de Paris, qui a fait plus de 10 000 morts — et le préfet de Paris, Haussmann, nommé par Napoléon III pour « moderniser » la capitale.

La reconstruction du Paris haussmannien, avec ses larges boulevards, ses immeubles uniformisés en pierre de taille et ses nouvelles infrastructures, a fait exploser le prix des loyers. Les populations les plus pauvres, auparavant concentrées dans les anciens faubourgs, sont progressivement repoussées en périphérie. Elles se retrouvent dans des zones reléguées, souvent insalubres, mal desservies, sans accès à l’eau ni aux services publics. Il ne s’agit pas là d’un dommage collatéral, mais bien d’un objectif politique assumé : réorganiser la ville pour mieux surveiller, mieux contrôler — et, lorsque ce n’est plus possible, éloigner les indésirables.

Aujourd’hui, dans de nombreuses grandes villes de France – et du monde -, les populations les plus modestes vivent majoritairement en périphérie ou en banlieue, tandis que les centres-villes accueillent des couches sociales plus aisées. Ce phénomène résulte de l’évolution progressive du capitalisme. Brillamment analysée par Anne Clerval dans Paris sans le peuple, le processus actuel de gentrification de la ville de Paris vient confirmer cette logique qui se perpétue à travers les siècles.

Depuis quelques années, l’une des lubies de la bourgeoisie consiste à s’attaquer au monde rural, à travers les lieux populaires de convivialité, de débat et de vie sociale. Comme le montre très justement la journaliste Emma Conquet, une vision misérabiliste des campagnes est savamment relayée par leurs médias, peignant ces territoires comme des zones en déshérence qu’il faudrait « sauver ». Et qui mieux que la bourgeoisie pour jouer les sauveurs autoproclamés ? Elle s’y installe, rouvre un café ou un commerce « alternatif », tout en imposant ses codes, ses prix et ses valeurs, etc… Derrière ce vernis solidaire se cache une véritable entreprise de dépossession.

Comment exproprier d’urgence les bourgeois de l’espace public

L’espace public est bien trop fréquemment devenu un territoire confisqué. À Paris, comme dans tant d’autres villes, les classes dominantes s’approprient trottoirs, places et rues à coup de haies privatives, de mobilier urbain dissuasif et de caméras de surveillance. Mais l’histoire nous rappelle que cet accaparement n’est pas inéluctable. La rue ne leur appartient pas — elle n’a du reste jamais été conçue pour eux.

En 1871, durant la Commune de Paris, ce sont précisément les rues et les boulevards qui ont été repris par les travailleurs et les travailleuses. Les barricades, construites avec les pavés qu’ils foulent aujourd’hui à 20 000 euros le mètre carré, furent l’outil physique de la réappropriation populaire. Ce soulèvement ne s’est pas contenté de symboles : des bâtiments abandonnés furent réquisitionnés pour héberger les services publics, les églises reconverties en lieux de débat, et les grands boulevards ne servaient plus à parader en fiacre, mais à organiser la défense d’un pouvoir émanant d’en bas.

Même dynamique à Lyon, Marseille ou Saint-Étienne, dans les insurrections ouvrières du XIXe siècle : les places n’étaient pas des cartes postales, mais des hauts lieux de lutte. À Saint-Étienne, les ouvriers des mines et de la métallurgie occupèrent la ville pendant plusieurs jours pour protester contre la misère imposée par le patronat et l’État bourgeois. Là encore, c’est dans la rue que s’exprimait le pouvoir réel.

En Espagne, durant le mouvement des Indignés (2011), des dizaines de milliers de citoyens, principalement des jeunes, des précaires et des travailleurs touchés par le chômage, ont occupé les grandes places espagnoles, – la Puerta del Sol à Madrid ou la Plaça de Catalunya à Barcelone. Ces occupations, qui se sont prolongées pendant des semaines, n’étaient pas seulement des sit-in : elles ont constitué une remise en cause directe de la mainmise des classes dominantes sur l’espace public, transformé en lieu de débat, d’assemblées populaires et d’expérimentations démocratiques. Les campements, avec leurs tentes, leurs bibliothèques improvisées et leurs cuisines collectives, incarnaient une réappropriation de la ville par celles et ceux que le capitalisme financiarisé avait marginalisés.

Plus récemment, le mouvement Nuit Debout en 2016 a tenté de redonner à la place publique sa fonction première : celle d’un espace de rencontre, de débat et de résistance. La place de la République à Paris s’est transformée en agora politique, débordant d’assemblées, de cantines autogérées, de projections et de prises de parole qui remettaient en cause les fondements du capitalisme. Et que s’est-il passé ? L’espace a été progressivement nettoyé, aseptisé, quadrillé par la police et les vigiles privés, au nom de l’ordre et de la tranquillité des riverains.

En 2018, le mouvement des Gilets jaunes a occupé les ronds-points et les places publiques, terrorisant ainsi le gouvernement macroniste qui a répondu par une répression d’une violence rare : usage intensif de gaz lacrymogènes, de grenades de désencerclement et de lanceurs de balles de défense (LBD), éborgnements par dizaines, etc.

Chaque manifestation sauvage, chaque occupation de place ou de jardin public est une réponse directe à cette appropriation bourgeoise du territoire.

Aujourd’hui, en France, à chaque mobilisation contre la réforme des retraites, contre les violences policières, contre les projets écocidaires de l’État, ce sont les mêmes rues qui sont reprises — brièvement, mais intensément. Chaque manifestation sauvage, chaque occupation de place ou de jardin public est une réponse directe à cette appropriation bourgeoise du territoire. L’espace public doit redevenir ce qu’il n’aurait jamais dû cesser d’être : un bien commun, un levier d’émancipation, un champ de lutte et de convergence.

Reprendre les pavés, c’est plus qu’un symbole. C’est une nécessité vitale dans une époque où les métropoles sont devenues des machines à exclure, à expulser, à lisser les contours de la contestation. Nous n’avons pas besoin de QR codes pour accéder à une place, ni de tickets-resto pour mériter un banc public. L’espace public n’appartient pas aux bourgeois. La rue ne leur appartient pas. Les pavés qui valent 20 000€ le m² leur appartiennent encore moins. Maintenant, c’est à nous et nous seuls de les reprendre.

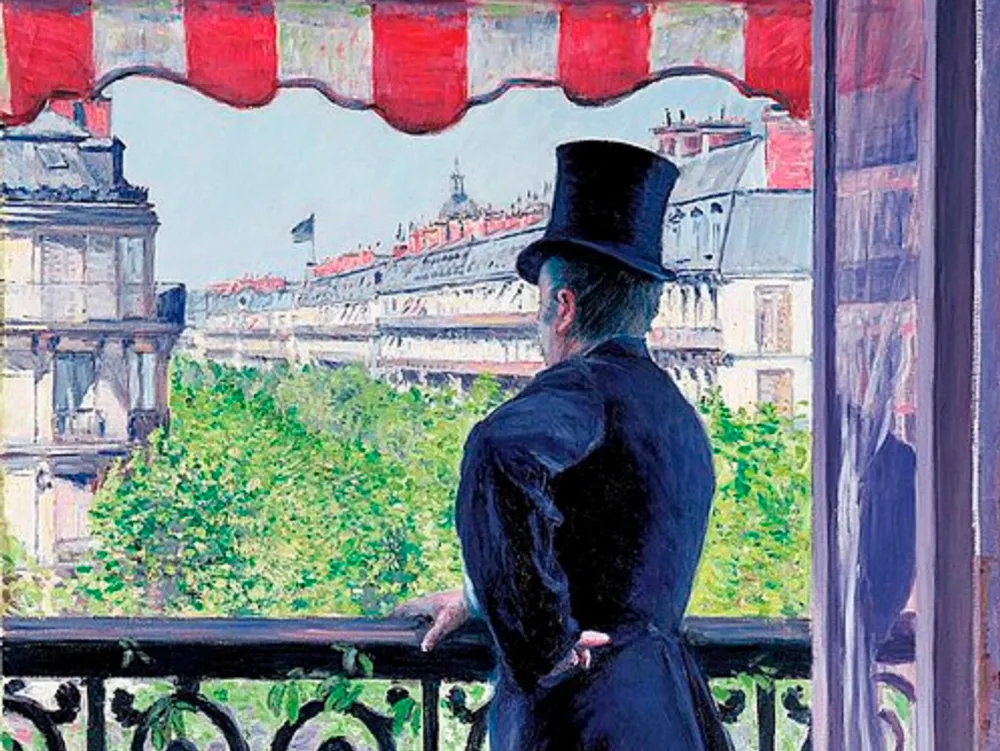

L’homme au balcon, Gustave Caillebotte (détail)

Adrien Pourageaud