Retour à Reims de Didier Eribon : la bourgeoisie trie et exclut les classes populaires

À Frustration, nous avons un rapport critique sur la fonction et la réception des récits de ce qu’on appelle les “transfuges de classe” – les personnes nées dans des milieux populaires et/ou ouvriers, qui, par des parcours atypiques, se retrouvent propulsés dans la bourgeoisie – souvent culturelle – demandant d’elles et d’eux tout un ensemble d’efforts d’acculturation pour se conformer à leur nouveau milieu et donnant souvent lieu à des descriptions de leur ressenti, de la haine d’eux mêmes, de la “honte” de leur classe d’origine. L’article d’Hamana avait eu un grand succès, déclenchant même la franche colère d’Edouard Louis. Nous avions ensuite recensé l’ouvrage de Laelia Veron et Karine Abiven, Trahir et Venger qui sur bien des points allait dans la même direction que cet article.

Retour à Reims, dans lequel son auteur explore son “retour” dans son milieu ouvrier d’enfance, est l’un des titres phares de cette littérature. Pour autant, bien que certains aspects continuent de nous interroger, il est aussi indéniable que cet ouvrage de l’écrivain et sociologue Didier Eribon donne à réfléchir sur bien des points et propose aussi des réflexions brillantes et d’actualité, notamment sur le vote RN.

Premier article de Rob Grams d’une série de trois sur Retour à Reims de Didier Eribon

Retour à Reims est une œuvre hybride, entre l’essai et le récit autobiographique : Didier Eribon pense depuis son parcours. Ce texte est, à bien des égards, une illustration, une mise en récit incarnée, subjective et réflexive de la sociologie bourdieusienne, et, en effet, ce parcours peut aider à voir l’arbitraire de l’ordre des choses.

“Ils sont tôt tracés, les destins sociaux ! Tout est joué d’avance !”

Une des prises de conscience fondamentale que permet la sociologie, c’est-à-dire la science des comportements, des interactions et des structures sociales, et en particulier de celle de Pierre Bourdieu et de ses héritiers, c’est la façon dont les inégalités que les dominants associent à des différences de “mérite individuel” sont en réalité organisées, et reproduites dans le temps, parfois à l’insu de celles et ceux qui sont dominés et exploités.

“Les verdicts sont rendus avant même que l’on puisse en prendre conscience. Les sentences sont gravées sur nos épaules, au fer rouge, au moment de notre naissance, et les places que nous allons occuper définies et délimitées par ce qui nous aura précédé : le passé de la famille et du milieu dans lesquels on vient au monde.”

Retour à Reims (2009), Didier Eribon

C’est aussi ce qu’on appelle “le déterminisme social” : la façon avec laquelle les comportements, les choix et les trajectoires des individus sont largement conditionnés par leur milieu social d’origine. C’est ce que Didier Eribon rappelle avec son talent d’écrivain : “Les verdicts sont rendus avant même que l’on puisse en prendre conscience. Les sentences sont gravées sur nos épaules, au fer rouge, au moment de notre naissance, et les places que nous allons occuper définies et délimitées par ce qui nous aura précédé : le passé de la famille et du milieu dans lesquels on vient au monde.”

Il s’empresse de préciser que “le fait irréfutable que certains – nombreux, sans doute – s’écartent des voies « statistiques » et déjouent la terrible logique des « chiffres » n’annule en rien, comme voudrait le laisser croire l’idéologie du « mérite personnel », la vérité sociologique révélée par ceux-ci”. Se faisant il prend soin d’essayer d’éviter une récupération méritocratique de son parcours : on ne juge pas la règle par l’exception.

La sélection scolaire : la première expérience de la domination de classe

Une des analyses majeures de Bourdieu sur ce déterminisme social est la façon dont le système scolaire vient perpétuer et légitimer la domination de classe.

“L’élimination scolaire passe souvent par l’autoélimination, et par la revendication de celle-ci comme s’il s’agissait d’un choix : la scolarité longue, c’est pour les autres, ceux “qui ont les moyens” et qui se trouvent être les mêmes à “qui ça plait”.”

Retour à Reims (2009), Didier Eribon

Didier Eribon revient longuement sur les mécanismes de cette sélection scolaire et comment celle-ci s’incarne concrètement. Il note tout d’abord que la première des sélections est incorporée par ceux qui en sont victimes : “l’élimination scolaire passe souvent par l’autoélimination, et par la revendication de celle-ci comme s’il s’agissait d’un choix : la scolarité longue, c’est pour les autres, ceux”qui ont les moyens” et qui se trouvent être les mêmes à “qui ça plait””

Ce système scolaire a donc une fonction bien déterminée : “rejeter les enfants des classes populaires, perpétuer et légitimer la domination de classe, l’accès différentiel aux métiers et aux positions sociales”. Il ajoute, tout en précisant que cela est indépendant de la bonne volonté des enseignants qui ne peuvent pas grand chose contre “les forces irrésistibles de l’ordre social”, qu’ “une guerre se mène contre les dominés, et l’Ecole en est l’un des champs de bataille”.

Didier Eribon donne des exemples extrêmement concrets comme le fait de choisir l’espagnol en seconde langue vivante avant de découvrir que c’est vers l’allemand que s’orientent naturellement “les enfants de la bourgeoisie ou des professions intellectuelles”.

La sélection passe largement par l’accès à l’information : les bourgeois connaissent les parcours légitimes, l’existence de certains parcours, la réputation de telle ou telle filière ou école, les débouchés professionnels associés… ce qui n’est pas le cas des autres. Didier Eribon donne des exemples extrêmement concrets comme le fait de choisir l’espagnol en seconde langue vivante avant de découvrir que c’est vers l’allemand que s’orientent naturellement “les enfants de la bourgeoisie ou des professions intellectuelles”.

Sur ce point il ajoute que “l’ignorance des hiérarchies scolaires et l’absence de maîtrise des mécanismes de sélection conduisent à opérer les choix les plus contre-productifs, à élire les parcours condamnés, en s’émerveillant d’avoir accès à ce qu’évitent soigneusement ceux qui savent. En fait, les classes défavorisées croient accéder à ce dont elles étaient auparavant exclues, alors que, quand elles y accèdent, ces positions ont perdu la place et la valeur qu’elles avaient dans un état antérieur du système (…) C’est ce que Bourdieu appelle “la translation de la structure”. Ce que l’on a désigné sous le nom de “démocratisation” c’est une translation dans laquelle la structure, par delà les apparences du changement, se perpétue et se maintient, presque aussi rigide qu’autrefois”.

« En fait, les classes défavorisées croient accéder à ce dont elles étaient auparavant exclues, alors que, quand elles y accèdent, ces positions ont perdu la place et la valeur qu’elles avaient dans un état antérieur du système »

Retour à Reims (2009), Didier Eribon

Cette expérience est assez commune aux étudiantes et étudiants originaires de milieux populaires et qui accèdent à l’université publique, y voyant une opportunité “d’ascension sociale” avant de découvrir qu’ils n’échapperont pas forcément à la galère et à la précarité à la sortie de leurs études. Didier Eribon évoque son propre parcours, son accès aux études littéraires, aux noms “merveilleux” des diplômes avant de découvrir qu’ “ils avaient déjà commencé à perdre toute valeur”.

Au sein des études supérieures, la sélection sociale, la sélection de classe ne s’arrête pas. Intéressé par une carrière universitaire, Didier Eribon comprend vite “à quel point il était évident que seules des “héritiers” socialement économiquement privilégiés pouvaient l’embrasser”.

On voit beaucoup de bourgeois se mettre dans des galères contrôlées : certes vivre parfois avec peu, mais avec l’incroyable sécurité mentale de savoir qu’en cas de vrais problèmes, la famille sera derrière.

Je ne peux que me retrouver dans ces propos : j’avais moi même pu envisager furtivement d’aller vers la recherche, mais j’ai abandonné très vite cette idée. On retrouve ces mêmes dynamiques dans beaucoup d’autres types d’études et de parcours, notamment celles artistiques et culturelles, car pouvoir prendre le risque de la précarité est bien souvent un privilège. On voit beaucoup de bourgeois se mettre dans des galères contrôlées : certes vivre parfois avec peu, mais avec l’incroyable sécurité mentale de savoir qu’en cas de vrais problèmes, la famille sera derrière.

La sélection scolaire continue même après l’obtention d’un diplôme, y compris socialement et professionnellement valorisé, car comme le dit Didier Eribon “la valeur des diplômes est étroitement liée à la position sociale (…) Un tel diplôme ne revêt pas la même valeur et n’offre pas les mêmes possibilités selon le capital social dont on dispose et selon le volume d’informations nécessaires aux stratégies de reconversion du titre en débouché professionnel. Dans ces situations, l’aide de la famille, les relations, les réseaux de connaissances etc. Tout concourt à donner au diplôme sa véritable valeur sur le marché du travail. (…) Du capital social (…) je n’en possédais pas. Et d’informations non plus. Donc mon diplôme ne valait rien”.

“la valeur des diplômes est étroitement liée à la position sociale (…) Un tel diplôme ne revêt pas la même valeur et n’offre pas les mêmes possibilités selon le capital social dont on dispose et selon le volume d’informations nécessaires aux stratégies de reconversion du titre en débouché professionnel. »

Retour à Reims (2009), Didier Eribon

Ce propos très juste rappelle que l’on peut parfois avoir tendance à prendre la corrélation entre classe et diplôme à l’envers. Pour le dire simplement : ce n’est pas parce qu’on a des diplômes que l’on devient bourgeois, c’est parce que l’on est bourgeois et que l’on va avoir des diplômes et acquérir des positions – que l’on aurait de toute façon acquises – puis les légitimer par son diplôme. Le diplôme vient masquer le piston, mais le piston est préexistant. Dans l’absolu le diplôme ne serait même pas indispensable – parfois les bourgeois s’en dispensent. Inversement, quelqu’un, d’origine populaire ou des classes moyennes inférieures, qui par une suite de circonstances sociologiques rares, arriverait à se hisser à ces études et à ces niveaux de diplômes, et penserait naïvement accéder aux mêmes positions sociales et postes que ses camarades, se heurterait bien vite à cette réalité. Cela lui conférera quand même des avantages : s’il montre patte blanche, peut être un CDI, peut être un salaire au dessus de la moyenne nationale (qui lui permettra de rembourser sa dette étudiante, ce que les autres n’auront souvent pas à faire), mais jamais d’obtenir ce que les héritiers qui l’entourent auront.

Les enfants de bourgeois ont-ils conscience de l’être ?

Dans un passage du livre, l’auteur semble suggérer que la bourgeoisie n’aurait pas conscience de sa situation de domination : “Il me semble surtout incontestable que cette absence du sentiment d’appartenir à une classe caractérise les enfances bourgeoises. Les dominants ne perçoivent pas qu’ils sont inscrits dans un monde particulier, situé.”

“Il me semble surtout incontestable que cette absence du sentiment d’appartenir à une classe caractérise les enfances bourgeoises. Les dominants ne perçoivent pas qu’ils sont inscrits dans un monde particulier, situé.”

Retour à Reims (2009), Didier Eribon

Cela nous semble contestable. L’enfance bourgeoise s’accompagne souvent d’un apprentissage bourgeois, où l’on apprend les obligations liées à sa classe, la conscience de celles-ci et le mépris des autres. Cela se passe de manière très précise. Dans la bourgeoisie catholique, y compris de province, les rallyes par exemple, soirées réservées aux adolescents issus celle-ci, sont toujours assez répandues. L’objectif est extrêmement clair : assurer et perpétuer l’homogénéité raciale et sociale, délimiter les individus avec lesquels ces enfants auront le droit de flirter (et ensuite de se marier). La sélection y est absolument limpide : un jeune d’une classe inférieure n’y sera simplement pas invité, même si catholique.

Cet exemple se recoupe avec l’autre qui est évident : celui des écoles privées catholiques. Catholiques ou non, c’est là que la bourgeoisie, fût-ce t-elle de gauche, envoie très souvent ses enfants. L’objectif est là aussi très clair : l’endogamie sociale. Et elle est très bien comprise comme telle par ces enfants, qui ne se privent pas de dénigrer les autres collèges et lycées, perçues comme populaires et racisées.

Cela nous semble contestable. (…) Dans la bourgeoisie catholique, y compris de province, les rallyes par exemple, soirées réservées aux adolescents issus de celle-ci, sont toujours assez répandues. L’objectif est extrêmement clair : assurer et perpétuer l’homogénéité raciale et sociale, délimiter les individus avec lesquels ces enfants auront le droit de flirter (et ensuite de se marier)

Dans ces écoles, ce n’est pas l’objectif républicain de l’ascension sociale qui est mis en avant mais au contraire la peur du déclassement : beaucoup de jeunes de ces écoles témoignent des menaces grossièrement caricaturales lancées par le personnel scolaire en cas de mauvais résultats « tu veux finir éboueur ? » « SDF ? ». Toute idée d’un travail manuel y est perçu avec dégoût et comme un échec : encore une fois les choses sont plutôt claires et le sentiment d’appartenance aussi.

La distinction par l’art et la lecture

Didier Eribon reprend aussi un autre concept important de la sociologie bourdieusienne : celui de “distinction”. Il l’explique assez bien : “Le goût pour l’art s’apprend (…) L’intérêt pour la chose artistique ou littéraire participe toujours, consciemment ou non, d’une définition valorisante de soi par différenciation d’avec ceux qui n’y ont pas accès, d’une « distinction » au sens d’un écart, constitutif de soi et du regard que l’on porte sur soi même, par rapport aux autres – les classes « inférieures » « sans culture ».”

« Je me mis à parler, moi aussi, de Godard, dont je n’avais rien vu, et de Beckett dont je n’avais rien lu (…) J’appris à tricher. Je m’attribuais des connaissances que je n’avais pas. Qu’importait la vérité ? Seules comptaient les apparences. »

Retour à Reims (2009), Didier Eribon

Un des points qui m’a semblé intéressant, qui d’ailleurs peut faire écho à certaines observations de mon article « Qui a la plus grosse bibli ? » – Le mythe du bourgeois qui a tout lu”, c’est que cette distinction repose parfois sur une fraude pure et simple. Dans un bel exercice d’honnêteté, Didier Eribon raconte comment il a appris à feindre du “capital culturel” pour s’intégrer dans le milieu dans lequel il arrivait. Il donne des exemples concrets qui montre bien comment cela se passe : “Je me mis à parler, moi aussi, de Godard, dont je n’avais rien vu, et de Beckett dont je n’avais rien lu (…) J’appris à tricher. Je m’attribuais des connaissances que je n’avais pas. Qu’importait la vérité ? Seules comptaient les apparences. (…) Je rédigeais un mémoire (…) dans lequel je m’intéressais aux premiers travaux de Sartre. À la fin de l’introduction, j’attaquais le structuralisme, et nommément Lévi-Strauss et le Foucault des Mots et les choses. Je n’avais lu ni l’un ni l’autre mais je débitais à leur encontre les lieux communs qui prospéraient chez les auteurs marxistes.”

La violence symbolique de la bourgeoisie

La violence symbolique ce sont les formes de domination moins visibles qui s’exercent par l’imposition de normes, de valeurs et de représentations culturelles.

« Les hétérosexuels parlent toujours des homosexuels sans imaginer que ceux à qui ils s’adressent pourraient bien appartenir à l’espèce stigmatisée dont ils se moquent ou qu’ils dénigrent »

Retour à Reims (2009), Didier Eribon

Didier Eribon décrit cette violence qu’il a ressenti au contact de la bourgeoisie, par des individus, voire des amis, même pas conscients de l’exercer. Cela passait notamment par la “présomption d’être l’un des leurs”. Il compare cela ça à son expérience de l’homosexualité : “les hétérosexuels parlent toujours des homosexuels sans imaginer que ceux à qui ils s’adressent pourraient bien appartenir à l’espèce stigmatisée dont ils se moquent ou qu’ils dénigrent”.

Cette remarque rejoint d’ailleurs assez bien le point soulevé par Guillaume dans notre critique du dernier livre de François Bégaudeau où celui-ci revendique le droit à faire des blagues homophobes entre hommes.

Les limites du “premier-concernisme”

L’analyse sociologique de Didier Eribon, doublé de sa propre expérience, lui permet des pages brillantes sur une certaine sociologie et même un certain discours politique qui prétend que seule compte la parole des “premiers concernés”, que celle-ci est au dessus de tout, malgré les limites que cette démarche (indispensable néanmoins) comporte.

« Il faut être passé (…) d’un côté à l’autre de la ligne de démarcation pour échapper à l’implacable logique de ce qui va de soi »

Retour à Reims (2009), Didier Eribon

C’est précisément son parcours d’une classe à une autre qui a permis à Didier Eribon de comprendre certains des mécanismes de la domination : “On ne voit pas comment fonctionne cet ordre, cela nécessiterait de pouvoir se regarder soi-même de l’extérieur, d’adopter une vue en surplomb sur sa propre vie et celle des autres. Il faut être passé (…) d’un côté à l’autre de la ligne de démarcation pour échapper à l’implacable logique de ce qui va de soi et apercevoir la terrible injustice de cette distribution inégalitaire des chances et des possibles”.

Une partie des dominés sont contraints d’adopter et d’intégrer une partie de la pensée des dominants. Didier Eribon l’explique : “ C’est pourquoi toute sociologie ou toute philosophie qui entend placer au centre de sa démarche « le point de vue des acteurs » et « le sens qu’ils donnent à leurs actions » s’expose à n’être rien d’autre qu’une sténographie du rapport mystifié que les agents sociaux entretiennent avec leurs propres désirs et (…) à n’être rien de plus qu’une contribution à la perpétuation du monde tel qu’il est : une idéologie de la justification (de l’ordre établi). Seule une rupture épistémologique avec la manière dont les individus se pensent eux mêmes spontanément permet de décrire, en reconstituant l’ensemble du système, les mécanismes par lesquels l’ordre social se reproduit et notamment la façon dont les dominés ratifient la domination en élisant l’exclusion scolaire à laquelle ils sont voués. La force et l’intérêt d’une théorie résident précisément dans le fait qu’elle ne se satisfait jamais d’enregistrer les propos que les « acteurs » tiennent sur leurs « actions » mais qu’elle se donne au contraire pour objectif de permettre aux individus et aux groupes de voir et de penser différemment ce qu’ils font et ce qu’ils sont, et peut-être, ainsi, de changer ce qu’ils font et ce qu’ils sont.”

Les limites de la classe des intellectuels militants

Pointer les limites d’une approche qui se limiterait aux discours des premiers concernés et qui ferait l’abstraction d’un rapport critique à ces derniers considéré comme illégitime, ne signifie pas épouser pour autant une vision encore plus délirante d’une “avant-garde intellectuelle” qui serait seule à même de comprendre le monde social.

“Pour moi, le « prolétariat » était un concept livresque, une idée abstraite. la vérité, c’est que ce jugement politique « révolutionnaire » me servait à masquer le jugement social que je portais sur mes parents, ma famille, et mon désir d’échapper à leur monde. Mon marxisme de jeunesse constitua donc pour moi le vecteur d’une désertification sociale : exalter la « classe ouvrière » pour mieux m’éloigner des ouvriers réels. En lisant Marx et Trotsky, je me croyais à l’avant-garde du peuple. J’entrais plutôt dans le monde des privilégiés (…) : ceux qui ont le loisir de lire Marx et Trotsky.”

Retour à Reims (2009), Didier Eribon

Bien au contraire, Didier Eribon montre comment cette approche se transforme souvent en mépris, justement, pour “les concernés” : “Qu’est ce qu’un récit politique qui ne tient pas compte de ce que sont réellement ceux dont il interprète les vies et qui conduit à condamner les individus dont il parle puisqu’ils échappent à la fiction ainsi construite ?”. Une dynamique que l’on constate souvent, y compris dans les milieux militants (le fameux “les gens sont cons”). L’auteur fait ici son autocritique, voyant comment sa théorisation est devenue affaire de distinction : “Pour moi, le « prolétariat » était un concept livresque, une idée abstraite. la vérité, c’est que ce jugement politique « révolutionnaire » me servait à masquer le jugement social que je portais sur mes parents, ma famille, et mon désir d’échapper à leur monde. Mon marxisme de jeunesse constitua donc pour moi le vecteur d’une désertification sociale : exalter la « classe ouvrière » pour mieux m’éloigner des ouvriers réels. En lisant Marx et Trotsky, je me croyais à l’avant-garde du peuple. J’entrais plutôt dans le monde des privilégiés (…) : ceux qui ont le loisir de lire Marx et Trotsky.”

Il souligne la violence de cette attitude et l’illustre à travers l’exemple de son père pestant contre les étudiants voulant dire aux ouvriers ce qu’ils doivent faire alors qu’ils viendront les “commander” “dans dix ans”.

“Ceux qui prônaient la guerre civile et se grisaient de la mythologie de l’insurrection prolétarienne (…) sont toujours aussi sûrs d’eux mêmes, et aussi véhéments, mais, à quelques rares exceptions près, c’est aujourd’hui pour dénoncer la moindre velléité de protestation venue des milieux populaires. »

Retour à Reims (2009), Didier Eribon

Didier Eribon rejoint d’ailleurs en partie la critique portée par son père : “Ceux qui prônaient la guerre civile et se grisaient de la mythologie de l’insurrection prolétarienne (…) sont toujours aussi sûrs d’eux mêmes, et aussi véhéments, mais, à quelques rares exceptions près, c’est aujourd’hui pour dénoncer la moindre velléité de protestation venue des milieux populaires. Ils ont rejoint ce à quoi ils étaient socialement promis, ils sont devenus ce qu’ils devaient devenir et ils se sont transformés par la même en ennemis de ceux dont ils prétendaient hier incarner l’avant-garde et qu’ils jugeaient trop timorés et trop «embourgeoisés »”

On voit assez bien de qui il parle : les Alain Finkielkraut, Pascal Bruckner, BHL, Daniel Cohn-Bendit… Guy Hocquenghem avait écrit un ouvrage au titre explicite à ce sujet Lettre ouverte à ceux qui sont passés du col Mao au Rotary. Toutefois, si ces parcours sont significatifs, ces exemples gagneraient peut-être à ne pas être généralisés à outrance. Car est-on vraiment sûrs qu’ils sont la norme ? Est-on certains qu’on ne pourrait pas trouver autant de contre-exemples de personnes étant plus ou moins restés dans notre camp social comme Alain Krivine, Alain Badiou ou Jean-Luc Mélenchon ?Dans une sphère politico-médiatique réactionnaire, que soient visibles essentiellement ceux passés dans le camp réactionnaire, et invisibles ceux qui sont restés à la gauche radicale, ne devrait pas nous surprendre.

« Dans une sphère politico-médiatique réactionnaire, que soient visibles essentiellement ceux passés dans le camp réactionnaire, et invisibles ceux qui sont restés à la gauche radicale, ne devrait pas nous surprendre. »

Retour à Reims (2009), Didier Eribon

Pourquoi ces précisions sur un lieu commun un peu démagogique mais qui pourrait somme-toute paraître assez inoffensif ? Eh bien parce que celui ci peut avoir une fonction réactionnaire en servant la soupe à au moins deux arguments droitiers :

- Le mouvement étudiant serait par essence petit bourgeois et aurait vocation à trahir

- L’engagement à la gauche radicale serait affaire de jeunesse, une fois la maturité atteinte, on deviendrait naturellement de droite

Se méfier d’une approche trop culturelle des classes sociales

L’approche de Didier Eribon semble bien souvent plus bourdieusienne que marxiste. La question de la classe y est souvent abordée sous l’angle culturel. En réalité si Didier Eribon passe d’une classe à l’autre c’est au sens de Bourdieu mais déjà moins au sens marxiste. Pour le dire autrement nous ne voyons pas un ouvrier devenir capitaliste au cours de sa vie. Évidence me direz vous, car ces trajectoires sont rarissimes. En revanche, un changement de codes culturels, de références intellectuelles ou d’habitus d’une génération à l’autre est un phénomène un peu plus fréquent. Une évidence qui mérite peut-être d’être soulignée, car elle rappelle que nous ne parlons peu ici de rapports de production ou de travail, mais bien plus de dispositions culturelles, de centres d’intérêt et d’attitudes.

Obsédée par ces questions culturelles, une partie de la gauche (typiquement ruffiniste…) vont parfois considérer davantage un odieux petit patron, au hasard un restaurateur – car celui-ci donne des signes extérieurs de beauferie, gueule vulgairement sur les Arabes, les assistés et les « jeunes qui foutent rien” – comme un prolo, qu’un étudiant ultra précaire travaillant lui comme salarié dans la restauration à côté de ses études, et lui qualifié de « petit bourgeois »

Non pas que cela n’ait aucun intérêt mais simplement que cela participe parfois à brouiller la signification déterminante d’une classe sociale.

Par exemple, si Didier Eribon était devenu petit patron, il aurait aussi été « transfuge de classe » avec tout ce que cela aurait pu créer de jalousie, de ressentiments etc, mais il n’aurait peut être pas eu le sentiment de supériorité intellectuelle ou de distance langagière dont il parle longuement.

Ces points ont vraiment leur importance. Obsédée par ces questions culturelles, une partie de la gauche (typiquement ruffiniste…) vont parfois considérer davantage un odieux petit patron, au hasard un restaurateur – car celui-ci donne des signes extérieurs de beauferie, gueule vulgairement sur les Arabes, les assistés et les « jeunes qui foutent rien” – comme un prolo, qu’un étudiant ultra précaire travaillant lui comme salarié dans la restauration à côté de ses études, et lui qualifié de « petit bourgeois ».

Cet article est le premier d’une série de trois par Rob Grams sur Retour à Reims de Didier Eribon

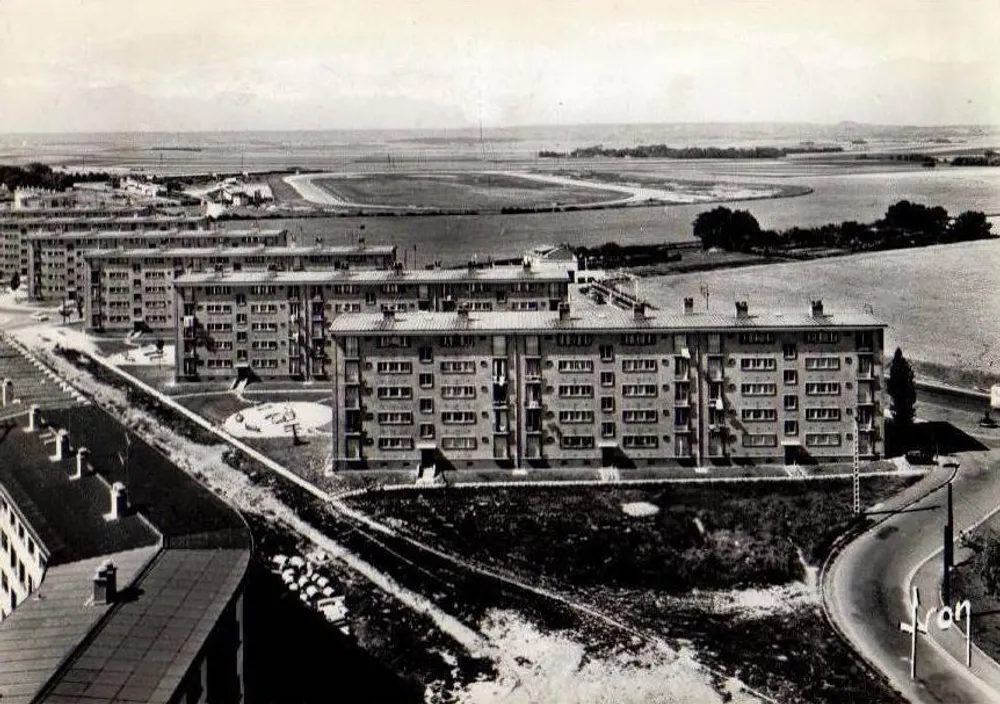

Photo de couverture : Création de Maison-Blanche – domaine public

Rob Grams

Rédacteur en chef adjoint