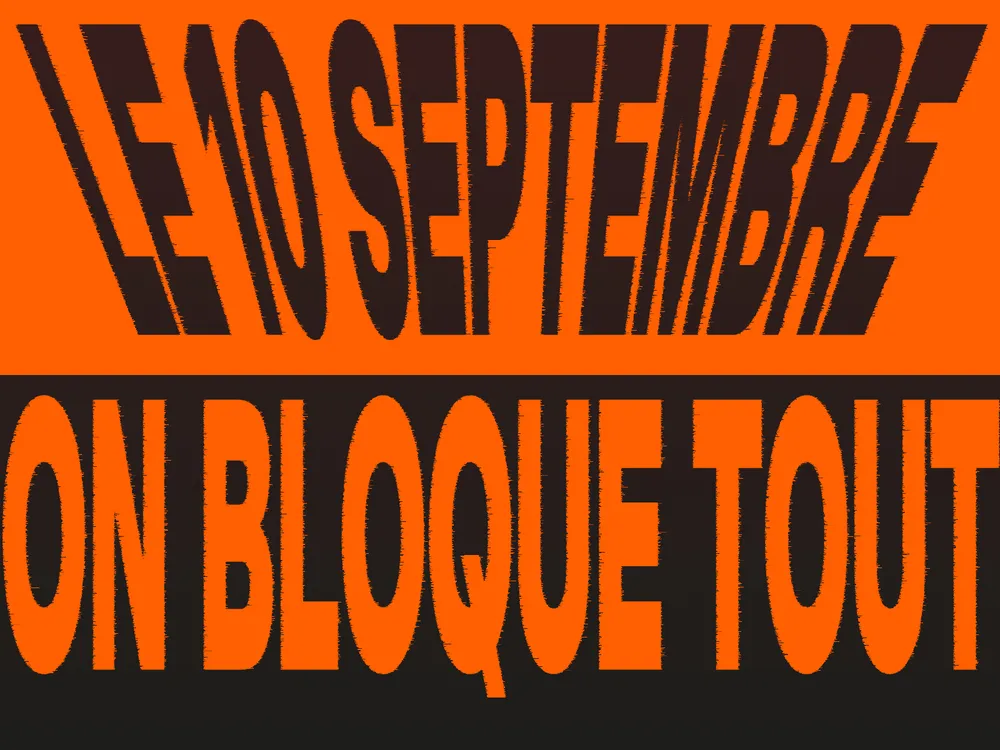

A la mi-juillet, nous appelions à réagir aux annonces brutales et ultra violentes de Bayrou pour le budget et nous recevions des centaines de mails et de messages de gens prêts à en découdre. Fin juillet, un groupe anonyme lançait une plateforme web contenant une date : le 10 septembre et nous leur emboitions le pas. Depuis, et une fois les réticences initiales dépassées (“qui sont ces gens ?” “Pourquoi cette date ?” “et avec qui ?” “est-ce que c’est pas d’extrême-droite ?”) de très nombreuses personnes ont annoncé, sur leurs réseaux sociaux, rejoindre le mouvement, tandis que le premier sondage mené sur le sujet évalue à ⅔ la proportion de Français sympathisants du 10 septembre. Et ce, alors que l’extrême droite, RN en tête, s’en est complètement désolidarisée, et que la gauche politique (EELV, PCF, FI et même, et ce n’est pas une bonne nouvelle, le PS) a affirmé son soutien au mouvement. Côté syndicats, les avis sont bien plus mitigés : c’est au niveau des fédérations, c’est-à-dire à l’échelle des branches professionnelles, que des appels ont été lancés : Sud rail ou la CGT Chimie, par exemple. Mais à la tête de la CGT, Sophie Binet n’est pas du tout emballée : “Les modes d’action sont flous et puis, du côté des initiateurs, il y a une pluralité de points de vue.” Et c’est ennuyeux ? La secrétaire générale de la CGT reprend le préjugé selon lequel le mouvement serait noyauté par l’extrême droite, alors même que toutes les figures médiatiques de ce courant l’ont critiqué mais soit : la force du 10 septembre, c’est précisément qu’il semble, pour l’instant, échapper aux formes traditionnelles de mouvement social, ces formes-réflexes que sont la grève d’une seule journée et la manifestation sage qui va d’un point A à un point B, de telle sorte que l’absence d’enthousiasme des directions syndicales, qui nous ont entraînés dans ce manège, en 2023, sans jamais admettre son inefficacité, est plutôt une bonne nouvelle. Mais si les choses ne sont pas dirigées vers les formes classiques (intersyndicale, manif, grève, merci et bonsoir) que peut-on attendre ? Est-ce que ça ne sera pas le chaos, la confusion ? Et au-delà de l’attente, que devrait-on imaginer et, localement, initier ? Plusieurs propositions stratégiques ont émergé ces dernières semaines.

1 – “Arrêt de la consommation” et paiement en liquide : l’impasse

Des boucles Telegram (appli de discussion instantanée au fonctionnement similaire à Whatsapp) ont été créées au niveau national, régional et départemental. Elles comptent désormais des milliers de personnes à travers tout le pays, qui débattent des modalités d’action à adopter. Sur ces boucles comme sur les réseaux sociaux, en particulier Facebook, l’idée d’un “arrêt de la consommation” a été lancée depuis plusieurs semaines, mais peine à rencontrer une forte adhésion : en effet, on a du mal à comprendre quel rapport de force avec les pouvoirs en place ce type d’action peut susciter. Autant les boycott peuvent avoir une utilité car ils ciblent une ou plusieurs enseignes ou marques et abîment la réputation et les résultats de quelques entreprises. Les résultats sont variables : le groupe McDonald’s admet subir fortement les effets du boycott lié à son soutien à l’armée israélienne, et ce boycott est particulièrement marqué en France. Mais cela n’a pas eu, pour l’instant, d’effet sur la poursuite du génocide. En Turquie, un boycott des entreprises proches du parti au pouvoir a été lancé, un jour par semaine, depuis l’arrestation du principal opposant d’Erdogan, en mars dernier. Mais les résultats ne sont pas non plus tangibles.

On a du mal à comprendre quel rapport de force avec les pouvoirs en place un « arrêt de la consommation » et du paiement en cash peut susciter.

Un “arrêt de la consommation” ne cible aucune entreprise en particulier. Et ce n’est pas un mode d’action réaliste, vu l’ampleur de ce qui est demandé : ne plus se déplacer, ne plus s’acheter à manger… Cela ne peut fonctionner que quelques jours, pour une petite partie de la population, et ne peut donc faire peser une menace crédible sur le gouvernement et ses alliés.

Le paiement en cash et le boycott de l’usage de la carte bancaire est un mode d’action prôné par une mouvance plus à droite, plus proche des comptes “Nicolas qui paie” sur les réseaux sociaux. Il s’agit de payer en espèces soit-disant pour réduire les frais bancaires des commerçants et destabiliser le système bancaire en provoquant un afflux aux distributeurs… Or, les banques peuvent tout à fait gérer une telle situation. Mais c’est aussi une façon – assumée par certains comptes sur les réseaux sociaux – de permettre la fraude fiscale et la sous-déclaration de chiffre d’affaires, pratique bien connue des commerces qui pratiquent des “montants minimum de paiement en CB” complètement arbitraires et abusifs. L’objectif d’un mouvement comme le 10 septembre est de faire front le plus possible, dans notre diversité et le respect de nos différences : le monde des “petits commerçants”, qui ne sont pas exempts, comme les restaurateurs, de comportement abusif et maltraitant envers leurs salariés, devrait s’y conformer. Ils veulent éviter de payer des impôts et des cotisations mais ils devraient aussi faire un pas vers le reste de la population et ne pas profiter de la période pour se mettre des liasses de billets sous le matelas.

2 – La grève, ça marche, mais comment et pour qui ?

La grève, contrairement au boycott, à l’arrêt de la consommation ou au paiement en espèce, produit un rapport de force immédiat et avec des effets rapides : une grève fait perdre des millions d’euros à l’économie capitaliste et donc à ses dirigeants, qui, dans notre histoire, ont toujours lâché du lest quand ça leur arrivait. Quasi tout ce que nous avons obtenu comme richesse collective l’a été lors de grands mouvements de grève : les congés payés en 1936, des augmentations de salaires et pléthores de droits sociaux en 1968, toute la construction de la sécurité sociale en 1945-46 a été possible parce que la classe ouvrière avait la main sur la production et sur son arrêt potentiel.

Localement, la grève fonctionne et c’est loin d’être un mode d’action ringard ou obsolète, comme on l’entend parfois. Les chiffres sont là : une étude du ministère du Travail basée sur l’année 2020 nous informe que 62,8 % des entreprises ayant connu une grève dans l’année ont connu des négociations fructueuses pour les salariés, contre seulement 12,7 % des entreprises qui n’ont pas connu de conflit social. L’année suivante, en 2021, c’est encore davantage : 79,0 % des entreprises déclarant au moins une grève ont mis en place des accords favorables aux salariés, contre seulement 16,6 % des entreprises n’ayant connu ni grève ni une quelconque forme de conflit.

La stratégie syndicale au niveau national repose entièrement sur le dogme de la journée isolée. Par conséquent, la grève nationale a été entièrement désarmée : c’est devenue une action symbolique, sans conséquence durable sur la production ou les services publics, qui peut être anticipée et gérée par le patronat et le gouvernement.

Mais qu’en est-il au niveau national ? Les exemples de succès récents manquent. Et pour cause : la stratégie syndicale au niveau national repose entièrement sur le dogme de la journée isolée. Par conséquent, la grève nationale a été entièrement désarmée : c’est devenu une action symbolique, sans conséquence durable sur la production ou les services publics, qui peut être anticipée et gérée par le patronat et le gouvernement. Pour les directions syndicales, ces journées isolées deviennent l’équivalent des manifestations : elles permettent de générer des chiffres qui donnent une certaine légitimité à venir le soir à Matignon quémander des concessions… et ça ne marche pas, comme on l’a vu en 2023.

Alors que faire ? Il nous faut des grèves reconduites plusieurs jours dans le plus de secteurs possible, et ce, de façon coordonnée : ces dernières années, nous avons eu ce type de grève forte et longue mais non simultanée. Les ouvriers des raffineries se sont mis en grève, puis les éboueurs, localement les enseignants… Et chaque grève a pu être traitée selon un timing et des modalités différentes. D’où cet objectif, devenu un vrai slogan, de “grève générale” ou, pour être plus correct, “quasi-générale” : des secteurs se mettent en grève en même temps et deviennent, tous ensemble, un problème insurmontable pour les pouvoirs en place.

La grève quasi-générale permet de désorganiser la production de l’intérieur. Mais il se pourrait bien que, d’ici le 10 septembre, nous n’ayons pas les forces pour y parvenir : le monde syndical est éclaté entre secteurs, il s’est considérablement dépolitisé, au sens où la majorité des syndicalistes n’appartiennent plus à des confédérations qui font de l’action syndicale une arme pour changer les rapports de pouvoir au travail et, à terme, sortir du capitalisme. Seuls la CGT et Solidaires affirment être dans cette perspective mais ce ne sont pas les syndicats majoritaires. Il faut donc bien admettre que dans certains entreprises et secteurs, les syndicalistes peuvent être davantage un obstacle qu’un atout pour construire cette grève générale. Puisque nous n’arriverons pas à changer cette donne en quelques semaines, il faut que toutes celles et ceux qui travaillent dans des secteurs potentiellement bloquants pour l’économie (grande distribution, transport, agroalimentaire, énergie, services publics, mais aussi tout ce qui génère du cash pour les actionnaires) mobilisent leur énergie pour sensibiliser leur collègue à la nécessité d’une grève dure et reconduite plusieurs jours, voire plusieurs semaines, à partir du 10 septembre. S’ils ont de bons syndicats sur lesquels s’appuyer, tant mieux. Sinon, ils peuvent s’en sortir par eux-mêmes en attendant de mettre en place une organisation plus durable. Nous proposons un certain nombre de conseils ici.

3 – Tout bloquer : où, pourquoi et comment ?

Pour celles et ceux qui ne travaillent pas (étudiants, lycéens, retraités, chômeurs etc.), qui travaillent dans des entreprises, associations et administrations où ils estiment qu’une grève n’aurait aucun impact ou qui sont indépendants, il existe une autre façon de contribuer à la mise en place d’un rapport de force : désorganiser la production de l’extérieur.

Le 7 mars 2023, alors que le pays comptait plus d’un million de manifestants, un peu moins des records battus lors des semaines précédentes, Gabriel Attal, alors Premier ministre, déclarait, cynique : “Il y a une mobilisation, réelle, du même ordre que dans les précédentes journées de mobilisation”. Mais “la France n’a pas été complètement à l’arrêt”. C’est pourquoi le gouvernement a continué à faire voter sa réforme, avec un passage en force via l’article 49-3. Pourquoi se serait-il privé ? Ce gouvernement ne craint pas l’impopularité. Au contraire : plus un ministre commet des “réformes impopulaires”, plus son “courage” et sa “ténacité” seront loués par ceux chez qui il ira ensuite travailler : les banques, les assurances, les entreprises du CAC 40.

Pour celles et ceux qui ne travaillent pas, qui travaillent dans des entreprises, associations et administrations où ils estiment qu’une grève n’aurait aucun impact ou qui sont indépendants, il existe une autre façon de contribuer à la mise en place d’un rapport de force : désorganiser la production de l’extérieur, par le blocage des flux de circulation du capitalisme.

Aussi, les manifestations ne créent aucun rapport de force avec ces gens-là. Il faut se le dire et le répéter. Ce n’est pas qu’elles ne servent absolument à rien – on s’y retrouve, on y discute, on y éprouve son nombre et sa force – mais elles ne peuvent se suffire à elle-même. Il faut accepter cette réalité sinon on se condamne à reproduire encore et toujours les mêmes échecs. Et nous n’avons plus le luxe d’en subir de nouveaux.

D’où le mot d’ordre “tout bloquer”, qui rompt avec la logique du rassemblement et de la manifestation. Concrètement, il s’agit d’entraver le fonctionnement du pays et de l’économie capitaliste pour que la production et le cours normal des choses ne fonctionne plus ou très mal, ce qui aura pour effet de forcer le gouvernement à se plier aux demandes de la population. C’est un mot d’ordre populaire. Selon un sondage Harris, qui vaut ce qu’il vaut (c’est-à-dire pas grand chose de précis mais qui permet de distinguer une tendance), 60% des sondés seraient favorables aux blocages. Mais concrètement, que faire ?

Le média Contre-attaque propose de mener des occupations durables de boulevards périphériques, en se basant sur des expériences récentes, particulièrement concluantes : “Le 12 avril à Nantes, il a suffit de trois points de blocage pour créer des dizaines de kilomètres de bouchons et mettre la ville entièrement à l’arrêt. La plupart des personnes travaillant à l’intérieur de la ville n’ont pas pu arriver à bon port. Cette action a eu plus d’impact que les manifestations réunissant des dizaines de milliers de personnes la même semaine à Nantes. Mais ces blocages sont restés temporaires, ils n’ont duré que quelques heures avant d’être levés. Insuffisant.”

La recette, ce serait des blocages de longue durée, où la population se relaie pour tenir des jours et des semaines : “En Argentine, dans les années 1990, le mouvement des piqueteros, qui étaient des précaires en lutte contre le néolibéralisme équipés de bâtons, a bloqué les autoroutes à de nombreuses reprises. En paralysant les flux, les piqueteros ont gagné en visibilité et en rapport de force en bloquant l’économie. Mais contrairement à la France, il ne s’agissait pas de blocages ponctuels : ils occupaient réellement les routes du pays, notamment près de Buenos Aires, pendant plusieurs jours voire semaines d’affilée.”

En bloquant les flux de circulation, on permet la mise en grève, de fait, de milliers de personnes qui n’en ont pas forcément la possibilité. “Désolé patron, la ville était bloquée, j’ai dû rentrer chez moi.” On empêche aussi la livraison de marchandises.

En bloquant les flux de circulation, on permet la mise en grève, de fait, de milliers de personnes qui n’en ont pas forcément la possibilité. “Désolé patron, la ville était bloquée, j’ai dû rentrer chez moi.” On empêche aussi la livraison de marchandises. Sur ce sujet, le blocage des autoroutes serait aussi particulièrement efficace. Car en France, le transport de marchandises se fait très majoritairement par la route (8 fois plus que par voie ferroviaire). En quelques jours, l’économie capitaliste peut se retrouver en carafe et le patronat demanderait à Macron de lâcher du lest : ce serait un très bon début.

Les blocages sont des actions qui nécessitent de la préparation et beaucoup de prudence : en 2018, une femme était décédée lors d’un blocage de rond-point. Une conductrice avait paniqué et provoqué l’accident fatal. Il est essentiel que ces blocages soient progressifs, sans provoquer des réactions de peur et en canalisant les réactions de colère des automobilistes. Le début est forcément le plus dur : interrompre un flux et imposer son barrage, sa barricade, nécessite d’être très nombreux et d’agir avec calme et méthode. Une fois le barrage installé, et pour qu’il dure dans le temps, il faut qu’il devienne un lieu de vie, où il est possible de venir une heure, deux, une journée ou une nuit, sans se sentir menacé ou jugé, en particulier pour les femmes et les minorités. Il faut que ces blocages soient filtrants et organisent le passage des véhicules de secours. Mais il s’agit ni plus ni moins de reprendre le contrôle sur ce qui circule, pourquoi et comment.

Le pouvoir tremble déjà

Pour résumer, en vue du 10, il faut définitivement changer de paradigme. En finir avec le paradigme de la “démonstration de force” ou de “l’action symbolique” : c’est-à-dire montrer qu’on n’est pas content, montrer qu’on est nombreux pendant une journée, montrer qu’on sait danser sur “HK et les Saltimbanques” ou “Freed from desire”, montrer qu’on peut être 20% de grévistes pendant 8h (et en rester là), montrer qu’on peut bloquer un péage pendant 2 heures (et partir)…Le gouvernement et ses alliés s’en foutent. Ils s’en foutaient en 2016, ils s’en foutaient en 2017, ils s’en foutaient en 2023, ils s’en foutront à nouveau… Aussi, partout où l’on se trouve, il faut adopter la tactique du rapport de force. Cela consiste à se demander, pour chaque action, si elle fait peur au pouvoir et ce qu’elle lui fait perdre. Faut-il occuper ce bâtiment-ci plutôt que celui-là ? Bloquer ce périphérique plutôt que cette autoroute ? Faire grève dans cette entreprise ou aider à faire grève dans celle-ci ? Perturber les déplacements de tel homme politique ou se concentrer sur le blocage de telle zone portuaire ou logistique ?

En attendant, on peut déjà noter que les mouvements qui sortent des canaux officiels et qui battent en brèche les modes d’action traditionnels font peur, même au stade de leur annonce. Les médias et le gouvernement, via les services de renseignement, sont incapables de définir cette mobilisation : « On travaille dessus, mais on est très loin de l’événement, on est très prudents » déclarait un policier du renseignement territorial à France Info fin juillet, tandis que les médias ne savent plus sur quel pied danser pour qualifier le mouvement. C’était rassurant de le dire d’extrême droite, mais depuis que le RN et toute la droite, sur les réseaux sociaux notamment, ont pris leurs distances, ce narratif confortable ne tient plus.

Partout où l’on se trouve, il faut adopter la tactique du rapport de force. Cela consiste à se demander, pour chaque action, si elle fait peur au pouvoir et ce qu’elle lui fait perdre. Faut-il occuper ce bâtiment-ci plutôt que celui-là ? Bloquer ce périphérique plutôt que cette autoroute ? Faire grève dans cette entreprise ou aider à faire grève dans celle-ci ? Perturber les déplacements de tel homme politique ou se concentrer sur le blocage de telle zone portuaire ou logistique ?

La gauche des partis soutient le mouvement du 10. D’un côté c’est une bonne chose, parce que cela veut dire que ces formations, leurs responsables et leurs militants ont su sortir de la défiance quasi épidermique que ce camp avait ressenti en 2018 à l’égard du mouvement des gilets jaunes. Et de l’autre c’est un risque, celui de voir ce mouvement catégorisé comme un banal, clivant et inoffensif rassemblement de gauche, avec ses drapeaux, ses chansons et son folklore. Et celui de faire fuir les gens qui, dans leur grande majorité, et qu’on le veuille ou non, sont hostiles aux partis politiques car ils voient dans leurs actions de soutien des tentatives hypocrites de briller, récupérer et se faire valoir. Comment leur donner entièrement tort ?

Il n’empêche qu’à ce jour, l’absence de méthodes traditionnelles rassurantes comme la manifestation déclarée met le pouvoir mal à l’aise. Depuis une semaine, le ton du Premier ministre putschiste François Bayrou a un petit peu changé : il parle désormais de réduire certains privilèges des politiques et a annoncé une conférence de presse le 25 août pour parler de son fameux budget et du mouvement du 10 septembre. Le pauvre homme s’inquiète d’un »climat de rapport de force ».

Dès maintenant, le mouvement du 10 septembre nous montre une chose : il est possible d’organiser une contestation sur d’autres bases que celles proposées par les professionnels de l’action revendicative et nous n’avons besoin de personne pour le faire.

Ces premiers indices de succès – évidemment très insuffisants – doivent nous pousser à conserver la même dynamique et la tournure prise par le 10 septembre. Un mouvement qui échappe à toute organisation, qui est insaisissable, dont aucun leader n’existe et qui ne peut faire l’objet d’aucune négociation au chaud à Matignon. Un mouvement sans drapeau, sans ballon, sans camion ni slogan préétabli. Mais un mouvement qui met déjà en avant des revendications fortes, de justice fiscale, de justice sociale et de démocratie directe.

Le 10 septembre peut être un semi-flop. Il ne sera sans doute pas une révolution. Mais dès maintenant, il nous montre une chose : il est possible d’organiser une contestation sur d’autres bases que celles proposées par les professionnels de l’action revendicative et nous n’avons besoin de personne pour le faire. Et cela inquiète bien plus que lorsque nous respectons la routine. Mais le 10, et surtout les jours qui suivront, nous allons peut-être pouvoir enfin tourner la page d’une décennie de défaites.

Nicolas Framont

Rédacteur en chef