A 53 ans, Vy ( qui a préféré l’anonymat afin de ne pas s’exposer) a décidé qu’elle ne laisserait plus rien passer : ni les blagues racistes, ni la relativisation ou la banalisation des récits colonialistes, ni l’infériorisation en tant que femme et en tant que personne racisée. Militante depuis un an dans une petite ville dont elle est devenue, dans les milieux engagés, une personnalité marquante, elle raconte le chemin de sa prise de conscience et les contours de sa nouvelle posture individuelle et collective.

J’ai décidé récemment que je n’en avais plus rien à faire. Littéralement.

Je ne parle pas de manquer d’empathie, ou de ne pas respecter l’autre. Je parle de ne plus accepter l’inacceptable et de prendre l’espace qui me revient, qui m’appartient. Je parle de ne plus rien laisser passer, de ne plus accepter un seul commentaire, une seule attitude raciste et sexiste à mon égard, ou d’autres que moi d’ailleurs, et ce, par qui que ce soit.

J’ai 53 ans et je l’ai décidé récemment.

Je n’en reviens d’ailleurs pas mais force est de constater que du jour où j’ai compris que je n’étais pas blanche et ce que cela impliquait dans notre société, j’ai choisi (et j’ai été aussi éduquée en ce sens) de me lisser, me polir, de me “blanchiser” en quelque sorte, tout en conservant l’exotisme attendu par la texture de mes cheveux, la couleur de ma peau et le fantasme leur étant lié. En d’autres termes : d’être acceptable avec l’espoir d’être acceptée.

Je me souviens du jour où j’ai compris cette, ainsi appelée, différence qui allait me coller à la peau, comme à toutes celles et tous ceux qui partagent une mélanine foncée. Lilian Thuram en parle, Tania de Montaigne aussi, j’ai lu, dans les premières pages de son livre Noire : ce jour au cours duquel on apprend que l’on est noir. Dans mon cas, j’ai appris à l’école que mon père était noir. Je l’ignorais, j’allais avoir 6 ans, je venais de rentrer au CP. “Ton père est noir !” ais-je entendu un matin de septembre. Le ton employé m’a interpellé, ça n’avait vraiment pas l’air d’être une bonne nouvelle, ça sonnait totalement comme une accusation. “Beurk, il a la couleur du caca.” Mes camarades de classe se sont accordé.e.s rapidement sur le fait de m’ostraciser pour cette faute commise par mon père, celle d’être noir. C’est donc très en colère que je suis rentrée chez nous. Plus tard, ce soir-là, mon père fumait sa gitane près de la cheminée, je me suis campée devant lui, les poings sur les hanches, furieuse : “Tu ne m’avais pas dit que tu étais noir!” et j’ai éclaté en sanglots. Je lui ai raconté, bien sûr il a compris et il m’ a expliqué. Ce jour là, j’ai compris que mon père était noir, ce qui faisait de moi, une pas vraiment blanche. En tout cas, pas suffisamment. J’ai compris ce jour-là ce qu’était le racisme. Il me faudra un peu plus de temps pour comprendre que la morsure douloureuse ressentie ce jour-là deviendrait une… habitude.

Force est de constater que du jour où j’ai compris que je n’étais pas blanche et ce que cela impliquait dans notre société, j’ai choisi de me lisser, me polir, de me “blanchiser” en quelque sorte, tout en conservant l’exotisme attendu par la texture de mes cheveux, la couleur de ma peau et le fantasme leur étant lié. En d’autres termes : d’être acceptable avec l’espoir d’être acceptée.

J’ai ensuite subi comme allant de soi les brimades, ce que l’on appelle aujourd’hui les micro-agressions, ce que j’appelle des agressions tout court. Toute personne racisée les connaît. Elles sont les mêmes et manquent cruellement de créativité. Il y a celles et ceux qui touchent nos cheveux sans notre consentement (nous donnant la forte impression d’être un animal), il y a celles et ceux qui cherchent à relationner pour le fantasme que représente la femme métisse, ou noire (fantasme issue d’un imaginaire colonial et esclavagiste), il y a celles et ceux qui comparent leur peau à la nôtre à la fin de l’été (sans réaliser qu’ils ne subissent pas les discriminations liées), il y a celles et ceux qui commencent leur phrase par “je ne suis pas raciste mais…”, il y a celles et ceux qui nous expliquent le racisme, ou plutôt notre susceptibilité face à des blagues racistes (parfois sexistes aussi) qui ne nous font pas rire, il y a le “je ne vois pas les couleurs, je n’avais pas vu que tu n’étais pas blanche” (formidable hypocrisie permettant de ne surtout pas remettre en question ses positionnements), il y a le “ah bon, ça existe toujours le racisme ?” (du déni, une naïveté qui se voudrait charmante ou là encore de l’hypocrisie ?), il y a le ô combien célèbre “j’ai un ami.e noir.e/arabe etc.” (sur lequel je préfère ne pas m’exprimer, tout a été dit), il y a le “X est bon en sport parce qu’il est noir (ce, entendu lors d’un conseil de classe, mais aussi lors de repas de famille) auquel vient se rajouter face mon indignation assumée : “Oui, mais bon, tu es émotive sur le sujet” avec le, et celui-ci est particulièrement savoureux, “c’est prouvé scientifiquement !” (CQFD). Et puis il y a aussi les refus à l’embauche ou à la location d’appartement sous des prétextes fallacieux, il y a les traitements humiliants lors d’examens médicaux. Et cette liste est loin d’être exhaustive.

Lorsque mon fils est né, l’intégralité du service est passée dans ma chambre, alors que j’avais demandé de la tranquillité après un accouchement douloureux, au cours duquel nous avions été, lui et moi, “en détresse” pour reprendre leurs termes : Ils venaient vérifier la couleur de sa peau. En effet, la rumeur galopait dans les couloirs qu’un enfant, enfanté par une métisse, était d’une blancheur, par conséquent, étonnante. J’étais vulnérable, fatiguée, humiliée et je me suis sentie traitée différemment, comme du bétail. Je reste persuadée, à ce jour, que les personnes qui sont venues troubler -pour le moins – ce moment magique que constituent les premières heures d’un nouveau-né, n’ont eu aucune conscience du biais colonial et raciste dont elles ont fait preuve. Ce qui ne diminue en rien la douleur toujours présente. Puisque rajoutée à d’autres, antérieures, et à laquelle d’autres sont venues, depuis, s’ajouter.

J’ai toujours absolument tout réfléchi au regard de ma couleur de peau, ou plutôt labellisée comme tel. Le plus drôle est que j’ai été élevée à Bordeaux et mes références culturelles sont totalement girondines. Je suis souvent une déception pour celles et ceux qui m’approchent, attiré.e.s par mon “exotisme”, et qui s’aperçoivent rapidement que je ne répondrai pas à leurs attentes. Parfois ils se détournent, d’autres fois, ils en profitent pour m’expliquer les lacunes de mon antillanité.

Vivre à l’étranger m’a permis quelques années de m’extraire de cette charge mentale que j’apprends à nommer aujourd’hui la charge raciale, c’est-à-dire l’hypervigilance, et l’anticipation de potentielles agressions racistes, et la pression associée. Il s’agit aussi de s’adapter à ce qu’il convient d’appeler la susceptibilité blanche : c’est-à-dire mettre en place des stratégies pour éviter des confrontations, des prises de conscience douloureuses pour ceux et celles d’entre nous bénéficiant du privilège blanc. Pour ce faire, l’idée est de se fondre dans la masse (ce que mon métissage me permet plus facilement). Et l’ironie veut que me blanchir, adopter cette posture d’assimilation (donc d’acceptation de cet ordre établi) est précisément ce qui m’a permis d’avoir le privilège de voyager. Le plus drôle est qu’exceptions faites de Londres, Ibiza et Marrakech, j’ai vécu également à Cape Town, à la sortie toute récente du régime de l’Apartheid.

La charge raciale, c’est l’hypervigilance et l’anticipation de potentielles agressions racistes, et la pression associée. Il s’agit aussi de s’adapter à ce qu’il convient d’appeler la susceptibilité blanche : c’est-à-dire mettre en place des stratégies pour éviter des confrontations, des prises de conscience douloureuses pour ceux et celles d’entre nous bénéficiant du privilège blanc.

La bascule s’opère lorsque je quitte le père de mes enfants ainsi que le village où nous les avons élevés. C’était une commune rurale qui ne se soustrait évidemment pas au racisme et au sexisme systémiques de notre société. Par conséquent, quitter une relation hétéronormée potentiellement biaisée par mon métissage, ainsi que l’écosystème dans lequel elle s’inscrivait, s’est révélée être, une fois le trauma dépassé, une libération, celle d’un poids sociétal subi. Mais le vrai moment marquant, le point de non-retour, est mon expérience en Italie. Je suis partie une semaine dans un village, au sud de Rome, dans le cadre d’Erasmus, pour mener à bien un projet interdisciplinaire avec différents établissements scolaires européens. Le 6 Juin 2024, je suis attablée à la terrasse d’un restaurant, et cet adolescent, rencontré deux jours auparavant au sein de son collège, mime le singe en me montrant du doigt. Au mieux, les gens se sont tus et ont fait mine de ne rien voir. Au pire, ils ont associé leurs rires aux siens. Puis, toujours en me montrant, il a mimé le fait de manger une banane tout en retroussant sa lèvre inférieure. Les rires se sont accentués. Et je me tétanisais.

Je ne suis pas sortie de ma chambre un certain temps. Je me souviens de la peur. De l’impression d’un monde qui se rétrécit, d’un espace confisqué, d’une liberté confisquée.

Les collègues italiens ont fait le nécessaire : je me suis rendue, accompagnée par l’une d’entre eux, au commissariat. Il m’a fallu passer par l’humiliation de devoir mimer le comportement de ce jeune à mon égard. Toutefois, le commissaire s’est assuré que je me sente “réparée” (c’est le terme qu’il a employé), en d’autres termes, que sa prise en charge de “l’incident” soit suffisante. Je ne l’étais pas. J’ai fait semblant. J’ai accepté de ne pas porter plainte (comme à chaque fois que j’ai été plongée dans une situation similaire d’ailleurs). J’étais dans un pays étranger, dont je ne maîtrisais pas la langue. Seule.

Lorsque je rentre en France, j’arrive trop tard pour pouvoir voter. Je n’ai pas encore réussi à me débarrasser des émotions ressenties depuis « le restaurant » trois jours auparavant et nous apprenons ce même soir la dissolution de l’Assemblée nationale.

Le lendemain, les blagues commencent sur mon lieu de travail (je suis enseignante). « Tu vas avoir chaud aux fesses avec ce qui nous attend » énoncé sur un ton badin. Je ne ris pas. La peur m’étreint, la tristesse aussi, je me demande d’ailleurs si je n’ai pas ressenti comme une sorte de désespoir. On m’expliquera qu’il s’agissait de maladresse.

Je dois reconnaître que depuis ce jour, s’est rajoutée à la charge raciale existante, la peur de voyager seule. Parce que je suis une femme, parce que je suis racisée. Le monde s’est rétréci, ma liberté s’est rétrécie.

Je raconte beaucoup mon histoire ce lundi-là. J’ai besoin de voir les réactions de mes collègues (et de ma direction), de vérifier qui me soutient, de vérifier qui le prend à la légère. Sans trop de surprise (je travaille depuis sept ans dans cet établissement), c’est principalement à la légèreté que j’ai eu droit avec une stratégie d’évitement souvent utilisée : “Ah oui, mais c’est bien connu, les Italiens… “ Il peut nous être opposé, dans ce genre de situation, une autre bien connue : “Ah oui, mais quand même, on n’est pas aux États-Unis…” comme si cela minimisait, excusait les biais racistes et coloniaux de nos concitoyens, ainsi que leur indifférence (ou intérêt poli, politiquement correct) face à ma colère, mon indignation et ma tristesse. Je me sens isolée (le contexte d’instabilité politique de ce début d’été 2024 rajoutant à mon anxiété). Je n’ai bénéficié d’aucune prise en charge. Je suis censée m’en remettre, avoir l’élégance de ne pas en faire trop. Je dois reconnaître que, depuis ce jour, s’est rajoutée à la charge raciale existante la peur de voyager seule. Parce que je suis une femme, parce que je suis racisée. Le monde s’est rétréci, ma liberté s’est rétrécie.

Les comportements et paroles racistes m’ont toujours été visibles et ont toujours fait partie de mon quotidien, mais à partir de ce moment-là, elles sont devenues d’une telle évidence, d’une telle insolence, d’une telle violence !

L’injustice est devenue littéralement insupportable. Et j’ai peur.

Alors, j’ai commencé à manifester, à rencontrer des militant.e.s, à parler, à m’éduquer (poser des réflexions philosophiques, sociologiques, politiques sur ce que j’avais, jusque là, principalement uniquement ressenti), à lire, beaucoup lire. Les voix de Bell Hooks, Maya Angelou, Angela Davis, Toni Morrison, Mona Chollet ont accompagné mes prises de conscience.

Et je comprends petit à petit qu’il sera plus facile de lutter que d’accepter. Qu’il s’agit sans aucun doute du seul moyen de ne plus avoir peur. Alors j’ai appris à ne plus accepter. D’abord dans mes relations amicales et amoureuses, dans mes activités, au travail… J’ai appris à me débarrasser de mes propres biais racistes. J’ai appris à ne plus accepter d’être instrumentalisée, d’être stigmatisée.

Je relève systématiquement les propos ou comportements des personnes qui m’entourent, au quotidien même si c’est désagréable, malaisant, ou que cela puisse me mettre en porte-à-faux d’un point de vue social. Je rappelle dans les cercles militants que j’ai intégré l’importance de l’intersectionnalité et les limites (et mécanismes de domination) du féminisme blanc, je n’acquiesce plus par politesse et pointe le privilège blanc lors de dîners que je peux quitter si je suis mise à mal lorsque je serais restée il y a encore quelques mois en ravalant mon indignation (ce, afin de ne pas troubler l’ordre établi). J’ai conscience que cela peut réduire mes interactions sociales, j’ai tout autant conscience que celles qui survivent à ma décision de ne plus accepter l’inacceptable sont également plus qualitatives dans le sens où elles ne s’inscrivent plus, ou de moins en moins, dans un rapport de domination. Je dénonce sur mon lieu de travail les situations pour le moins problématiques et m’inquiète de moins en moins des potentielles conséquences négatives à mon égard. Là encore, je préfère m’insurger que me taire et accepter.

Je me suis débarrassée petit à petit de cette croyance selon laquelle je devais être mieux, parce que pas suffisante, que je devais prouver être aussi bien et faire attention à l’image que je renvoie au regard des biais racistes, coloniaux.

Je ne cherche plus à étouffer mon identité, ou à laisser à autrui le droit de la définir à ma place, mais à la laisser, au contraire, s’exprimer, dans toute sa complexité.

Je n’accepte plus de relations autres que celles me permettant d’être moi-même. A savoir au-delà de mon genre entremêlé avec mon métissage (l’intersectionnalité que j’évoquais précédemment), et ce dans, et donc malgré, une société raciste et patriarcale qui cherche à m’imposer un espace trop étroit pour vivre.

Je cherche aujourd’hui à décoloniser mon rapport au monde et cherche à me réapproprier mon histoire. Autrement dit, je suis dans la démarche inverse que celle suivie pendant longtemps. Je me renseigne sur l’histoire de la Martinique, des Caraïbes, le Panafricanisme entre autres sujets. Je pense très sérieusement à reprendre mes études, en anthropologie, pour poursuivre mon éducation.

Je ne cherche plus à étouffer mon identité, ou à laisser à autrui le droit de la définir à ma place, mais à la laisser, au contraire, s’exprimer, dans toute sa complexité. Mon père répétait souvent que l’Histoire est écrite par les vainqueurs. Je lui donne raison. J’ai toujours admis la narration européenne coloniale comme une réalité dont je ne pouvais me soustraire et j’ai joué le rôle qui m’a été attribué. Celle de la mulâtresse, aux traits “noirs” mais la peau pâle donc source d’envie, au statut privilégié dans la pyramide de la domination, considérée comme plus “jolie” parce que métissée, sexualisée en ce sens. C’est précisément là que se place “mon” intersectionnalité. Je prends conscience que j’ai intégré le racisme, que j’ai potentiellement pu choisir mes amoureux en fonction de la couleur de leur peau, et m’assurer une descendance à la peau plus éclaircie en choisissant un père blanc pour mes enfants, afin de leur éviter la maltraitance raciste (spoiler : cela n’a pas eu l’effet escompté).

Nina Simone évoque l’idée selon laquelle la liberté vient en se libérant de la peur. J’apprends à être libre. Je n’en ai plus rien à faire. Je préfère être pleinement moi, sans m’excuser de l’être.

J’apprends à me débarrasser de la peur. Et je sais aujourd’hui que je peux le faire, aussi, dans le cadre du (et grâce au) militantisme, de la lutte collective. J’ai grandi dans un environnement dans lequel je faisais partie de la minorité, j’ai élevé mes enfants dans un milieu où j’étais aussi minorisée et très, trop, souvent silenciée, et je suis aussi minoritaire en tant que femme racisée au sein de mon lieu de travail. Je choisis aujourd’hui d’intégrer des espaces de lutte dans lesquels je peux être en sécurité, où je peux exprimer mon identité sans crainte. Je rejoins aussi des collectifs afro-descendants afin de pouvoir bénéficier de soutien, de me réapproprier ma culture.

Nina Simone évoque l’idée selon laquelle la liberté vient en se libérant de la peur. J’apprends à être libre. Je n’en ai plus rien à faire. Je préfère être pleinement moi, sans m’excuser de l’être. Et comme le disait très justement Assata Shakur : “Personne au monde, personne dans l’histoire n’a jamais obtenu sa liberté en faisant appel au sens moral de ceux qui les oppriment.” Et je finirai en la citant à nouveau : “J’ai plus peur de ce qui se passerait si je ne luttais pas que ce qui arrivera si je le fais.”

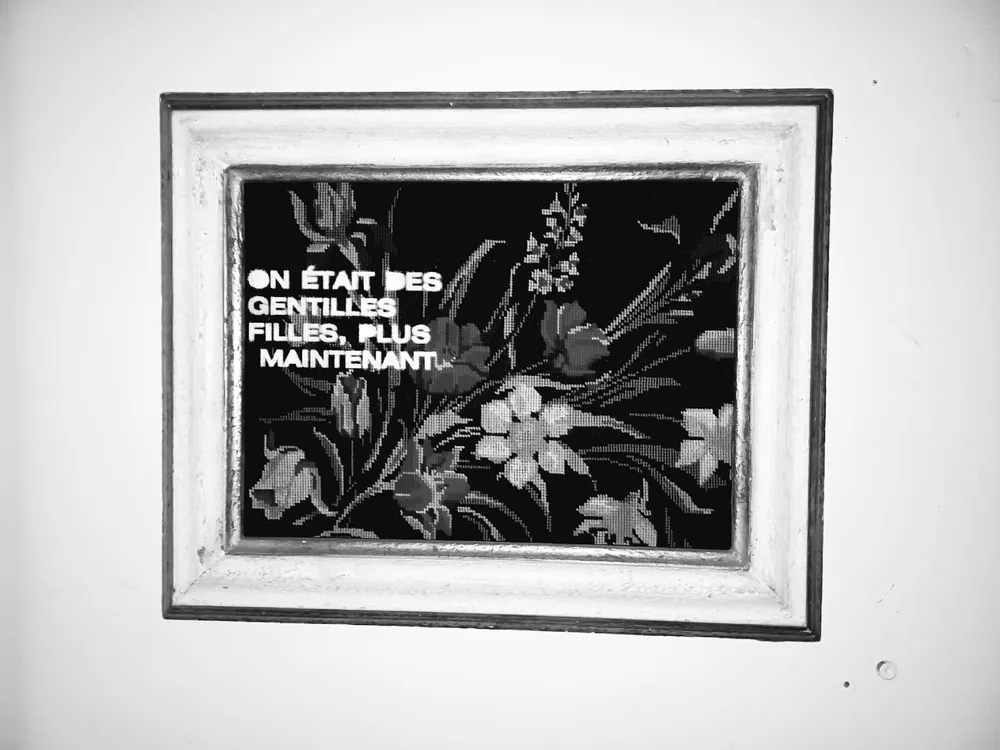

Photo par Vy d’une oeuvre de Furieuse.co

Vy