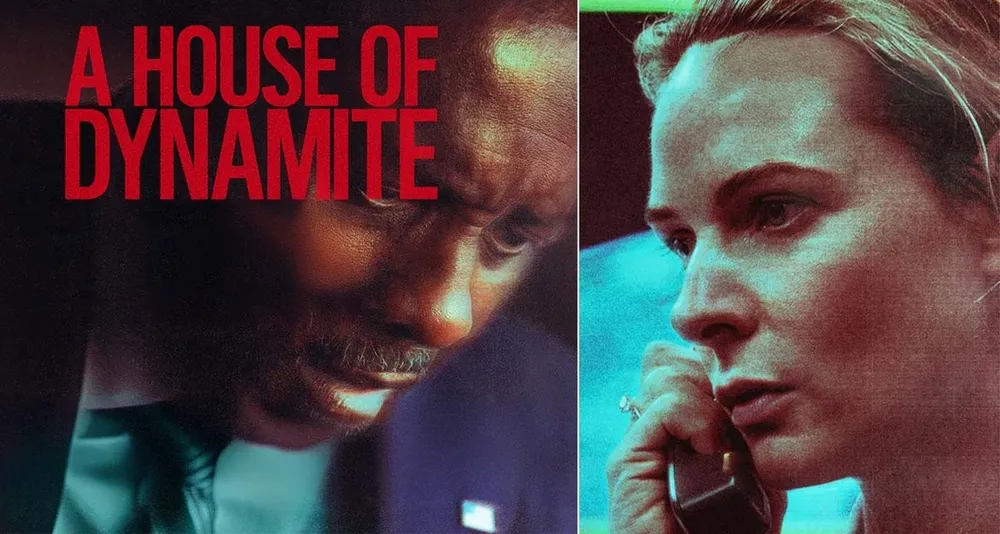

A House of Dynamite : alerte sur la prolifération nucléaire ou film belliciste ?

Le 24 octobre 2025 est sorti le dernier film de la réalisatrice oscarisée Kathryn Bigelow, célèbre notamment pour Démineurs (2009) qui suivait une équipe de déminage américaine pendant la guerre en Irak, ainsi que de Zero Dark Thirty (2012) qui mettait en scène la traque et l’exécution d’Oussama Ben Laden. Celui-ci est intitulé A House of Dynamite et est construit autour d’un concept en apparence simple et efficace : les États-majors américains, la cellule de crise de la Maison Blanche et le Président américain apprennent qu’un missile nucléaire pourrait frapper une grande ville américaine dans 19 minutes et vaporiser des millions de civils. Comment réagir ? Le long-métrage suit plusieurs points de vue en quasi temps réel.

Le premier mérite du film est donc de prendre au sérieux la question de la guerre nucléaire : un sujet qui – comme le dérèglement climatique – pourrait signifier l’extinction de l’espèce humaine, mais qui n’est pourtant pas au cœur du débat public, qui est obsédant pour peu de personne alors qu’il devrait sûrement l’être davantage. Mais que dit la réalisatrice de tout cela, elle qui a déclaré qu’elle cherchait avec son film à “faire réfléchir le spectateur” et à “ouvrir une discussion” ? Alors tentons de l’avoir.

Attention : bien que je pense que cette analyse puisse être lue sans avoir vu le film et sans gâcher le visionnage ultérieur, celle-ci évoque inévitablement des éléments de l’intrigue. Dès le début du film, une grosse partie du suspense repose sur le fait de savoir si le missile va atteindre sa cible – cet aspect n’est pas “divulgaché” dans ma critique.

La fausse neutralité de Kathryn Bigelow

Le style de Bigelow est caractérisé par son efficacité et une certaine forme de froideur. Démineurs ne tenait (en apparence du moins) aucun propos politique sur la guerre en Irak – guerre qui a causé la mort de centaines de milliers de civils irakiens – mais traitait de cette dernière sous l’angle de “l’adrénaline”. De la même manière Zero Dark Thirty semblait exposer de manière documentaire la traque de Ben Laden d’un point de vue apolitique : les protagonistes étaient peu héroïsés et les aspects les plus “problématiques” de celle-ci n’étaient aucunement dissimulés – on y voyait notamment de pénibles scènes de torture et la réalité d’un assaut commis sans autorisation sur le sol souverain du Pakistan avec des exécutions de personnes désarmées (y compris des femmes). Mais y a-t-il quelque chose de moins neutre que de filmer avec neutralité des situations éminemment politiques ? Est-il vraiment innocent de faire un cinéma prétendant s’émanciper des questions morales tout en démontrant, de facto, une certaine efficacité à la torture, et ce, sans contre-point ?

Dans A House of Dynamite, on retrouve la même dynamique. Ce type de film présente l’avantage de permettre d’y projeter ce qu’on veut : certains choisiront d’y voir une alerte (certes “hollywoodienne”) sur la prolifération de l’armement nucléaire en général. Ainsi, le journal chrétien La Croix a cru assister à un “vibrant plaidoyer contre l’arme nucléaire”. Et on peut le comprendre : on peine à imaginer que des films puissent ouvertement épouser une position apologiste de l’arme nucléaire, celle-ci étant assez largement condamnée par le sens commun. Mais si l’on pense, ce qui est mon cas, que le film a bien un message, et que celui-ci est : il est temps de regarder en face la vulnérabilité américaine et l’illusion que représente notre sentiment d’invincibilité, alors les conclusions à en tirer changent.

Si je cite préalablement deux de ses précédents films, c’est que Kathryn Bigelow, derrière une apparente absence de position, peine, selon moi, à dissimuler la fascination complète qu’exerce sur elle son objet : l’impérialisme américain et son complexe militaro-industriel.

La guerre technologisée et réifiée, et l’irrationalité de la classe dirigeante

Dans sa construction, A House of Dynamite fait inévitablement penser à deux chefs d’œuvre sur le même thème : Point Limite (1964) de Sidney Lumet et Miracle Mile (1989) de Steve de Jarnatt. Dans le premier, on suit en continu le président américain (incarné par Henry Fonda) des conseillers et des officiers réagir à une situation impossible : un bombardier américain a reçu, par erreur ou par piratage, l’ordre d’anéantir Moscou. Dans le second, un homme décroche par hasard un appel téléphonique à Los Angeles annonçant le bombardement nucléaire imminent de la ville, sans certitude sur la véracité de l’information, et passe la nuit à tenter de retrouver la femme qu’il aime dans la ville gagnée par la panique.

Les points communs, surtout avec le long-métrage de Lumet, ne manquent pas : multiplicité des points de vue, narration en quasi temps réel, suspens implacable… Il s’en éloigne toutefois nettement en ce que ces deux-là affirmaient sans ambage un point de vue ouvertement et radicalement pacifiste, ce qui, on va le voir un peu plus loin, est loin d’être le cas ici.

Malgré des positionnements politiques très éloignés, Bigelow et Lumet partagent, malgré des décennies de différence, un constat : l’arme nucléaire et la sur-technologisation changent les données de la guerre, elles l’autonomisent et l’accélèrent. Dans les deux films, on retrouve le même enjeu narratif : quelques minutes pour prendre des décisions sur le déclenchement – ou non – d’une guerre mondiale totale qui ferait des dizaines de millions de morts en quelques heures, sur la base d’informations incertaines et de processus technologiques indéchiffrables par les décisionnaires eux-mêmes.

C’est donc, à mon sens, une des plus belles réussites d’A House of Dynamite : sa capacité dialectique à à la fois réhumaniser ce que l’on imagine avoir été entièrement technicisé, tout en démontrant qu’effectivement, des technologies développées volontairement via des décisions humaines et politiques dépossèdent en partie, in fine, de ces mêmes capacités de décision et donnent, de ce fait, à des processus apocalyptiques une dimension quasi-inéluctable. On y voit des individus qui se pensaient sur-humains, bardés de certitudes, qui avaient entièrement remis leur confiance dans des dispositifs technologiques ultra complexes et des protocoles très théoriques, soudain ramenés à leur vulnérabilité : des informations fausses, un bouclier anti-missiles qui n’est peut-être pas si infaillible que prévu… jusqu’aux détails en apparence insignifiants : une caisse qui tombe au milieu d’une pièce remplie de gens convaincus de leur sang-froid à toute épreuve. Dans cette lignée, la série Succession excellait aussi à montrer la banalité, voire la médiocrité toute humaine de capitalistes ultra riches que l’on imagine parfois comme des génies ou des êtres surpuissants. A House of Dynamite nous montre des personnes de pouvoir, ni génies du mal, ni stratèges supérieurs — mais des humains faillibles jouant des rôles qui exigent des citoyens une confiance aveugle, mais en réalité perdus dans des systèmes qui les dépassent complètement, puisque devenus littéralement inhumains. Nous sommes nombreux et nombreuses à avoir, par exemple, été surpris par le niveau d’improvisation des dirigeants mondiaux face à la crise du Covid, c’est-à-dire face à une pandémie d’un virus se transmettant par voie respiratoire, une crise qui avait été “anticipée” et “modélisée” des milliers de fois sans que cela n’évite un très fort amateurisme des autorités une fois confrontées à la situation réelle (absence de stocks de masques et propos sans cesse contradictoires sur leur efficacité, incapacité à réorganiser rapidement la production, mesures parfois absurdes, etc.). Et s’agissant de la dépossession par la technique, dans le domaine de la guerre, la sur-technologisation pose effectivement des questionnements tout à fait concrets, réels et actuels : quand un opérateur doit décider, en dix secondes, de la vie ou de la mort de plusieurs personnes en pilotant un drone, peut-on encore parler de décision véritablement humaine ? Le film touche donc juste en montrant à quel point la technologie a “déshumanisé la guerre” : l’accélération des processus de décision — drones, systèmes automatisés, boucliers anti-missiles… — font de l’humain un maillon hésitant dans une sorte de chaîne algorithmique.

Fantasme d’invincibilité ou paranoïa de la vulnérabilité ?

Toutes les critiques l’ont noté : A House of Dynamite démonte le mythe de l’invincibilité américaine. Ce que l’on voit : les états majors étatsuniens et le président complétement dépassés par la menace d’une frappe nucléaire ennemie, pourtant considérée comme un risque de plus en plus sérieux par Bigelow elle-même. Par exemple La Croix : “la réalisatrice montre à quel point la plus puissante nation du monde est à la fois extrêmement préparée et complètement démunie face à une telle éventualité”, Libération : “un film d’action malin et hypnotique qui pulvérise le fantasme d’invincibilité de la défense américaine”, Le Monde : “la cinéaste s’infiltre au cœur du complexe militaro-industriel américain pour mieux en débusquer l’illusion d’infaillibilité”.

Pourtant, et pardon d’être exigeant, mais les scénarios évoqués dans le film par les personnages sont complètement farfelus et étonnamment peu questionnés pour une fiction ouvertement géopolitique : la Corée du Nord qui frapperait les États-Unis pour “maintenir son régime” en “espérant survivre à une riposte américaine” (hein ?), ou bien une attaque coordonnée de tous les ennemis des États-Unis (Iran, Chine, Russie etc.) qui serait passée sous tous les radars des services secrets les plus puissants au monde. Le Huffington Post le note quand même à demi-mot : « Même si le scénario peut paraître irréaliste (qui irait attaquer la première puissance militaire mondiale ?), l’effet recherché est là. » Mais c’est précisément ce point qu’il faut interroger : s’il est improbable que quiconque frappe nucléairement les États-Unis, l’inverse l’est peut-être beaucoup moins.

Car ce que le film met véritablement en scène (ou plutôt illustre), à son corps défendant, ce n’est pas une menace extérieure imprécise, floue et inconnue — c’est la paranoïa américaine elle-même. Celle d’une puissance impériale ultra-belliqueuse, sans cesse en guerre (environ 220 ans sur leurs 249 ans d’existence), qui bombarde le monde entier soi-disant au nom de sa sécurité, mais qui n’a été touchée sur son propre sol que deux fois dans son histoire moderne : à Pearl Harbor en 1941 par les Japonais et lors de l’attaque terroriste d’Al-Qaïda le 11 septembre 2001. En réalité, ce que semblent sans cesse oublier les Américains, c’est qu’ils sont le seul pays, rappelons-le, à jamais avoir utilisé l’arme nucléaire contre des civils, et à deux reprises (Hiroshima et Nagasaki).

Le film avance une thèse explicite et forte dès son introduction : la guerre froide n’aurait jamais vraiment cessé. Et sur ce point aussi, il n’a sûrement pas tort. L’invasion de l’Ukraine par la Russie, après la révolution/guerre civile de 2014, et la guerre en Syrie (elle aussi à la fois fruit d’une authentique révolution populaire et théâtre d’un conflit de “zones d’influences” entre l’Ouest et l’Est), tend à montrer que ce que nous avons vécu depuis 1991 n’était pas la fin de la guerre froide, mais simplement une nouvelle “détente” — autrement dit, une accalmie temporaire dans un affrontement impérial qui n’a jamais disparu. Cette interprétation a d’ailleurs le mérite de solder un débat de longue date : ce à quoi nous avons assisté dans la deuxième moitié du XXe siècle n’étant pas tant une guerre idéologique entre deux modèles antagonistes qu’une lutte entre puissances impériales rivales.

Partant de son constat – la guerre froide est de retour – Kathryn Bigelow en tire une conclusion simple : Hollywood (ou Netflix) doit se remettre à produire un cinéma de guerre froide. A House of Dynamite cherche donc à raviver – et le fait avec une grande efficacité – le sentiment de vulnérabilité propre à ce cinéma : celui d’une Amérique menacée, forcée de se ressaisir avant qu’il ne soit trop tard. On y retrouve d’ailleurs l’un de ses motifs les plus emblématiques, celui du “bunker”. Les plus optimistes pourront décider d’y voir une autocritique sur l’illusion de la quête de l’invincibilité qui produit les risques qu’elle prétend endiguer. Mais ce serait, je crois, manquer un point essentiel. À savoir que cet affect de peur, cette insécurité, ont toujours été au cœur de la propagande militaire américaine, avec un but et un objectif politique précis : servir à justifier chaque surenchère dans le réarmement et de nouvelles guerres.

La “maison de dynamites” : parle-t-on des États-Unis ou du “monde multipolaire” ?

Il faut reconnaître au film un autre point de justesse : la guerre totale nucléaire est à la fois impensable, car complètement “irrationnelle” (personne n’y a “intérêt” – on voit bien dans le long-métrage que même des dirigeants, certes privilégiés et surprotégés, ne sont pas enchantés à l’idée de voir leurs propres familles possiblement réduites en cendres dans l’anéantissement surprise de grandes métropoles), et, en même temps, plus plausible que jamais. Malgré l’appareil technocratique et bureaucratique censé encadrer les États modernes, l’apparente ultra-rationalité des nations capitalistes n’est qu’une façade. Tout, dans la chaîne de décision, reste soumis à l’erreur, à l’imprévu, à la panique, à la “rationalité limitée”, à l’affect, à la subjectivité. Il suffit désormais de quelques minutes pour vaporiser dix millions de personnes – et d’autant pour décider de le faire sur la base d’informations incertaines. Ce sont des décisions littéralement inhumaines, au sens strict : des choix qu’aucun être humain ne peut raisonnablement faire, mais que la machine de guerre contemporaine rend pourtant possibles, voire probables.

L’histoire récente a montré cette réalité de l’imprédictibilité que met en scène A House of Dynamite. En 2022, l’invasion russe de l’Ukraine a pris de court la majorité des experts français qui jugeaient improbable une offensive russe, car contraire aux intérêts russes immédiats : erreur. Puis, une fois l’offensive lancée, les mêmes annonçaient une chute rapide de Kiev : nouvelle erreur (leçon d’ailleurs retenue pour moi qui me basais sur ces mêmes analystes pour mes premiers articles sur ce sujet…). La conclusion est claire : l’incertitude, l’irrationalité, la mauvaise évaluation des rapports de force ne sont pas des accidents – elles sont consubstantielles aux relations internationales, qui sont loin d’être une science exacte.

Mais A House of Dynamite se garde bien d’en tirer toutes les conséquences. Il feint d’ignorer que cette incertitude ne vient pas seulement des autres puissances : elle provient aussi, et même largement, des États-Unis eux-mêmes. Le film choisit d’ailleurs de mettre en scène un président afro-américain, une figure qui a de multiples égards évoque bien davantage Barack Obama que Donald Trump. Et ce n’est pas anodin. Kathryn Bigelow, fidèle à son ambiguïté politique – on l’a vu avec Detroit (2017), un film plus ou moins antiraciste sur des violences policières réelles s’étant déroulées en 1967 –, dépolitise jusqu’à la figure même du président américain. Car montrer un président trumpiste confronté à la même situation aurait révélé le paradoxe fondamental : et si le désordre du monde n’était pas ce que l’Amérique subit, mais ce qu’elle produit ?

Non pas que Barack Obama ait été beaucoup moins belliciste que Donald Trump (mais c’est ce que les franges bourgeoises-progressistes de l’électorat démocrate, dont fait probablement partie Bigelow, aiment à s’imaginer) mais ce dernier, avec ses décisions erratiques de guerres commerciales de haute intensité ou ses menaces d’annexion en apparence absurdes (Groenland, Canada) incarne aux yeux du monde cette irrationalité que le film prétend dénoncer chez les autres puissances. En substituant à cette figure une présidence plus libérale, plus policée, le film déplace la responsabilité, sauve et maintient l’image d’une Amérique mesurée et morale mais trop vulnérable de ce même fait. Le résultat, c’est un film qui croit décrire le chaos du monde multipolaire, mais qui en épouse encore et toujours la lecture strictement américaine : celle d’une puissance qui serait assiégée, injustement menacée, mais toujours légitime à imposer son “ordre”.

Une fin ouverte, vraiment ?

Le film, et sa réalisatrice, prétendent nous placer dans la même interrogation que le Président américain dans l’œuvre : frapper ou ne pas frapper les ennemis des États-Unis, anéantir des millions d’êtres humains ou garder l’espoir d’un monde qui n’en viendrait pas là.

En apparence, le choix n’est pas tranché et la fin ouverte. À bien y réfléchir, le film a raison de ne pas aller au bout de la mise en situation car c’est un questionnement hors-sol – ce qui souligne un sacré problème : nous, simples citoyens, n’avons aucune prise réelle sur les choix de nos dirigeants, y compris sur des décisions aussi gravissimes que la guerre.

Mais dans un entretien publié sur Netflix Tudum, Bigelow tient des propos finalement extrêmement clairs qui permettent de mieux comprendre l’intention réelle du film : “J’espère que cela suscitera une conversation sur les armes nucléaires. Il existe neuf puissances nucléaires, et seulement trois font partie de l’Otan, rien que cela devrait tous nous faire réfléchir. (…) Bien sûr, je garde l’espoir que nous réduisions un jour l’arsenal nucléaire. Mais en attendant, nous vivons bel et bien dans une maison de dynamite. Il m’a semblé essentiel de transmettre ce message pour déclencher une discussion.” A House of Dynamite, de l’aveu même de sa réalisatrice, n’est donc pas un film contre la prolifération au sens universel, qu’elle voit comme un vœu vain. Ce qui inquiète surtout et explicitement Bigelow, c’est la menace que représente la prolifération chez les pays non alliés de l’OTAN. La question mise en scène est claire mais non tranchée : vaut-il mieux accepter cet état de fait et vivre sous la menace, ou frapper préventivement les prétendus ennemis avant d’être soi-même frappé ? En restant ostensiblement neutre, la mise en scène évite la morale explicite… tout en orientant fortement la réflexion.

Car, on l’a dit, Bigelow ne montre que le point de vue américain d’un danger pourtant mondial. En se limitant à la perspective d’une hyperpuissance ultra-militarisée et très belliciste, montrée ici comme assiégée, ce que le film fait réellement c’est canaliser l’empathie et la peur vers un seul agenda cognitif : celui d’un public américain (ou d’un public qui se met à la place des Américains). Ce choix n’est pas neutre, il structure la façon dont la question de la prolifération sera perçue : non comme un problème global et partagé, mais comme une menace extérieure contre une nation démocratique qui s’est affaiblie en craignant l’usage de la force. C’est d’ailleurs, sans surprise, la thèse de nombreux néoconservateurs depuis des décennies, comme par exemple Robert Kagan dans son ouvrage de 2003 Of Paradise and Power : America and Europe in the New World Order où il oppose une vision démocratique européenne “kantienne” et naïve qui ne pourrait subsister que grâce au bellicisme américain qui serait lui d’inspiration “hobbesienne” et assumerait la nécessité du rapport de force et de domination au delà des questions morales.

A House of Dynamite agite l’affect de la peur de la guerre nucléaire mais ne le fait pas dans une démarche pacifiste ou technocritique de la prolifération. Dans le film, la menace n’est dirigée que contre les États-Unis. La possibilité – pourtant à mon sens assez évidente – qu’elle soit aussi produite et amplifiée par la puissance américaine elle-même, à travers sa technocratie militaire, son immense complexe militaro-industriel et ses stratégies impérialistes, n’est jamais évoquée. Si une partie de la mise en garde est universelle – le danger nucléaire n’est pas un simple scénario de science-fiction, mais un enjeu réel, aggravé par la vitesse, la complexité et l’opacité des décisions contemporaines – sa proposition de débat, anglé sur une vulnérabilité américaine très exagérée, ne l’est pas. Son expérience de pensée – imaginer susciter un “débat public” sur des décisions sur lesquelles, précisément, les citoyens n’ont aucune prise démocratique – crée un paradoxe en ce qu’elle met plutôt en lumière notre impuissance collective face aux choix des superpuissances. La vraie folie ce n’est pas que six des neufs puissances nucléaires mondiales “ne fassent pas partie de l’OTAN” et “qu’on ne fasse rien pour l’empêcher”, c’est plutôt que nos dirigeants et nos capitalistes aient, déjà actuellement, droit de vie ou de mort sur des millions d’êtres humains, sans que nous en ayons véritablement conscience, sans que cela soit un scandale absolu et perçu comme une aberration totale. L’irrationalité que présente Bigelow résonne avec la sienne quand elle envisage comme idéaliste l’option du désarmement nucléaire et nous propose plutôt de nous interroger sur l’annihilation préventive de tous les ennemis des Etats-Unis, présentée comme une option faisant “certes beaucoup de morts” mais peut-être préférable à l’inaction.

Rob Grams

Rédacteur en chef adjoint